この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

メカニカルキーボードの軸(キースイッチ)についてのざっくり解説記事です。

主要な軸の種類別の特徴について触れています。

解説というよりもメリット・デメリットのみを知りたい方は下記の記事の方が参考になるかもしれません。

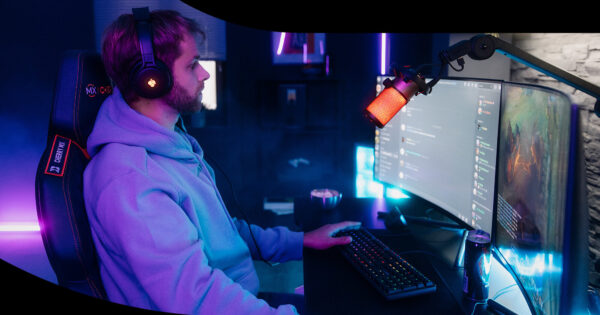

メカニカルキーボードとは?

メカニカルキーボードは、名前の通り機械仕掛け(メカニカル)の構造のキースイッチを採用したキーボードです。

よく挙げられる特徴としては「独特な打鍵音」と「スイッチを押すような打鍵感覚」があります。

大まかな特徴は以下のような感じとなっています。

幅広い性質がポイント

上述のようにメカニカルキーボードには複数の特徴がありますが、最も注目したいポイントは「幅広い性質」です。これが魅力であり本質と言える部分だと思います。

「メカニカル」は一つのジャンルとして分類付けられていながら、幅広い性質(キースイッチ)が存在するというのが特殊かつ特徴的なのがメカニカルキーボードとなっています。

これはなぜかというと、メカニカルキーボードというのはキースイッチに明確な一定の構造や定義がないことが主な要因です。

そもそも、全てのキーボード自体は少なからず機械仕掛け(メカニカル)ですから、厳密に分類するためのものでないことがわかります。

そのため、実際の「メカニカルキーボード」というのは「主要キースイッチを除いたものを指す」みたい感じになっていると思います。

具体的には、「メンブレン」「パンタグラフ」「静電容量無接点」「磁気センサー」あたりを除くものは大体メカニカルと思って良い感じの市場となっている印象です。

そのため、理解が難解になっているのは否めないですが、詳しく調べると奥が深くて面白いのがメカニカルキーボードです。

主要な軸の特徴

ここでは、メカニカルキーボードの主要な軸(キースイッチ)について見ていきます。

前述のようにメカニカルキーボードは使うパーツによって性質が大きく変わるのですが、中でもキーの柱として動く「軸」部分が性質を大きく左右するので、そちらを見るのが手っ取り早いです。

実際にメカニカルキーボードを選ぶ際にも、まずは自分の好みにあった軸を探すところから始めるのが一般的だと思います。

以下に、主な軸の種類と特徴をまとめたものを載せておきます。軸の色が併記してあるのに気が付くと思いますが、これは以前の慣習的なものなので、深く気にせずにそう呼ばれているのだと思えば良いです(詳しくは下記で説明)。

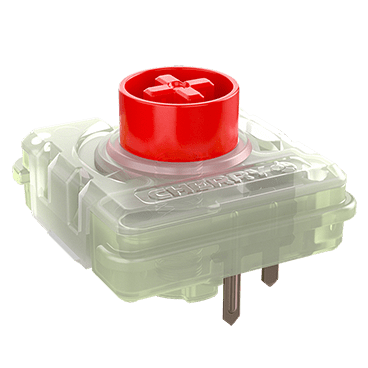

メカニカルキーボードの軸(キースイッチ)の特徴を説明する際に、軸の色(例:赤軸)で分けられていることがあります。

これは、以前はメカニカルキーボードのスイッチを製造するメーカーが少なくて、「Cherry」というメーカーの軸を利用することが多かったことに起因します。

そのCherry が軸の色で特徴を分けていたので、メカニカルキーボードの説明をする際に軸色で説明するのが一般的だったので、その頃からの名残という感じです。

2025年現在では多くのメーカーがメカニカルキーボード向けのスイッチ(軸)を開発・製造しているため、深く気にすることが必要もないのですが、今でも名残で使う人も多いので、軸色についても併せて併記しています。

軸の特徴の簡易比較表

| 軸 | 打鍵音の大きさ | キーの軽さ | クリック感 (底打ち感) | タクタイル (引っかかり) |

|---|---|---|---|---|

| リニア(赤軸) | (小さい) | (軽い) | なし | なし |

| タクタイル(茶軸) | (小さめ) | (軽め) | なし | ソフトにあり |

| クリッキー(青軸) | (大きい) | (重め) | あり | あり |

| スピード軸(銀軸) | (小さい) | (軽い) | なし ※ただし、薄いため 底打ちになり易い | なし |

大まかな種類と特徴は上記のようになっています。ただ、上記だけではイメージしにくいかと思うので、それぞれ軽く説明も添えて再度触れていこうと思います。

リニア(赤軸)

| キーの軽さ | (軽い) |

| 打鍵音の大きさ | (小さい) |

| タクタイル(引っかかり) | なし |

| クリック感(底打ち感) | なし |

リニア(赤軸)タイプは軽いキータッチが特徴のライトタイプのスイッチです。

軽い押下圧で、タクタイルやクリック感もありません。

打鍵音もメカニカルの中では小さめなので、かなりライトタイプのスイッチとなっています。

ただし、キー入力を触感や音で感知することができないので、一つ一つ入力を確認しながらタイプしたい人にはやや不向きな点に注意が必要です。

タクタイル(茶軸)

| キーの軽さ | (軽め) |

| 打鍵音の大きさ | (小さめ) |

| タクタイル(引っかかり) | ソフトにあり |

| クリック感(底打ち感) | なし |

タクタイル(茶軸)タイプはソフトな引っかかりが特徴のスイッチです。

タクタイルとはざっくり言うと触覚のことです。

タクタイルスイッチは、キー入力を検知するアクチュエーションポイント(反応点)にソフトな引っかかりが用意されており、触覚でキー入力を感じることができるのが特徴です。

押下圧も軽めなので、キー入力を感じつつも軽快に入力したい人に適したスイッチとなっています。

打鍵音は小さめですが、引っかかり部分で摺動音(擦れるような音)が鳴ってしまうため、好みが分かれると思います。

打鍵音には注意が必要ですが、性質自体は癖が少なくおすすめしやすい万能タイプのスイッチです。

クリッキー(青軸)

| キーの軽さ | (重め) |

| 打鍵音の大きさ | (大きい) |

| タクタイル(引っかかり) | あり |

| クリック感(底打ち感) | あり |

クリッキー(青軸)タイプはしっかりとした打鍵感と独特の打鍵音が特徴のヘビータイプのスイッチです。

重めの押下圧で、タクタイルやクリック感もしっかりとあります。

しっかりと入力を感じながらタイプしたい人におすすめのスイッチです。

また、独特の大きめの打鍵音も特徴です。

スイッチによって音は異なりますが、総じてやや独特の他のスイッチにはない音が出ます。

音自体は軽い感じの印象ですが、全てのキー入力に介在するため、かなり目立つ独特の打鍵音となります。

好みが分かれる部分だと思うので、必ず事前にチェックしておきましょう。

スピード軸(銀軸)

| キーの軽さ | (軽い) |

| 打鍵音の大きさ | (小さい) |

| タクタイル(引っかかり) | なし |

| クリック感(底打ち感) | なし |

スピード軸(銀軸)タイプは浅めのストローク(深さ)と反応点が特徴の高速入力向きのスイッチです。

タクタイルやクリック感もないため、入力を確認せずに高速で多数のタイプをこなしたい人向けです。

ただ、2025年現在では薄型のロープロファイル型のスイッチも多数登場しており、ロープロファイル(薄型)のリニアスイッチが従来のスピード軸とほぼ同様の特徴を有するため、今では存在意義がやや失われているタイプだと思います。

他にも製品ごとに変わった特徴を有するものもありますが、大まかなスイッチのタイプと特徴は以上のような感じとなっています。

ニーズに合わせた自分好みのスイッチを選ぶことができるのがメカニカルの強みです。打鍵耐久性もメンブレンやパンタグラフと比べると格段に高い(3倍~5倍くらい)ので、高価ではあるものの、タイピングの機会が多い人は検討する価値を感じることができるのではないかと思います。

なのですが、2025年現在では「ラピッドトリガー」という機能に対応した「静電容量無接点方式」や「磁気センサー方式」のキースイッチも台頭してきており、主にゲーム向けとして非常に人気が出ているのが気になるところです。

そちらについても軽く触れていこうと思います。

ラピッドトリガー対応スイッチとの比較

メカニカルキーボードは以前は高耐久かつ様々な性質を持つとして、ゲーム向けにも非常に人気がありました。

しかし、2025年現在では「ラピッドトリガー」という機能が登場したことにより、それに対応できるキースイッチがゲーム向けでは台頭してきています。

このラピッドトリガーに対応できるキースイッチですが、2025年時点での主なものは「静電容量無接点方式」「磁気センサー方式」の二つです。

※ただ、前述のようにメカニカルキーボードは定義は広くて厳密に分類するのが難しいので、上記に類するタイプでもメカニカルに分類されていることがあります。

詳しい仕組みは割愛しますが、どちらも入力を検知するのに物理的な接点を用いないので、反応点を調整することが可能となっています。

また、物理的な接点を使わないため、打鍵耐久性が高く、非常に軽い押下圧を実現できるのも強みです。

メカニカルキーボードとのざっくりとした差を下記にまとめてみました。

| ラピッドトリガー対応 キーボード 静電容量無接点 磁気センサー 等 | メカニカル キーボード リニア タクタイル 等 | |

|---|---|---|

| ラピッドトリガー | 〇 | × |

| タクタイル クリック感 | 無し | 選べる |

| 打鍵耐久性 | 高い (5000万回~1億回) | 高い (5000万回~1億回) |

| 押下圧 キーを押すのに必要な力 | 非常に軽い~ | 軽め~ |

| ロープロファイル(薄型) | ほとんど無い ※わずかにあるけど | 多数あり |

| 価格 主流価格帯 | 非常に高価 2~3万円 | 高価 1万円~2万円 |

各項目で有利な方に色を付けて太字にしてみました。

ラピッドトリガーをどれだけ重視するかという点にもよりますが、こうして見ると、キーボード全体としては意外とラピッドトリガー対応モデルの方が明確な上位品ではないことがわかると思います。

そして、非常に高価なのがラピッドトリガー対応キーボードの明確なデメリットです。人気モデルで比較すると軸系のメカニカルキーボードと1万円前後程度の差があります。

どちらも耐久性は非常に高いため長く使えることを考えると、妥協できる価格差だとは思うものの、

ラピッドトリガー機能は誰でもいつでも有効活用できる機能ではありませんし、軸系メカニカル特有のメリット(タクタイルやロープロファイルモデルの多さ)もありますので、そこを考えて選択することになると思います。

おまけ:他の重視したい項目

最後におまけです。

メカニカルキーボードやラピッドトリガー対応キーボードは非常に高価なので、スイッチ以外の部分も出来るだけ後悔の無いようにしたいと思います。

そのため、高価なキーボードならチェックしておきたい他の項目について、いくつかざっと触れて終わりにしようと思います。

- キーの材質と印字方法:PBTが良い

- 高価なキーボードでは特にチェックしておきたい部分です。キーの材質は当然基本プラスチックですが、プラスチックにも種類があり、出来ればPBTのものが良いです。

安価なABSだと、摩耗してテカテカしやすく印字も剥げやすいです。キーボードによっては、交換用の互換キーキャップなどが販売されていたりしますが、意外とまぁまぁな値段がします(中国製の安さ特化品でも2000円とか)し、日本語キーボードにフル対応していることがあまりないので、一部のキーは印字が変になったりします。そのため、出来れば純正のものが欲しいです。

また、印字方法も消えにくいものが良く、ダブルショット(二色成型)か昇華印刷のものが望ましいです。メカニカルやラピトリ対応品ではまずないとは思いますが、シール方式のものは長期利用を考えるなら避けるべきです。 - テンキーの有無(テンキーレスかフルか):用途次第だけど、無しが無難ではあるかも

- 用途次第です。

ただ、テンキー単体で購入して利用することも可能なので、後から対応も可能なので、必要性が薄くてゲームメインなら、テンキーレスが無難かなとは思います。テンキーが右にせり出すと、右のマウス操作部分が邪魔されてしまうのが主な理由です。

ただし、左利きならさほどネックにならないと思います。 - ホットキーや専用キー:あると便利

- 音量調整やメディアコントロールなどのホットキーや、好みの操作を設定して使える専用キーを搭載したキーボードもあります。特に自由に設定できる専用キーはあるとかなり便利になるので、作業をよくする人は注意してみても良いかもです(ただし、軒並みかなり高価)。

- ライティング:機能性は変わらないが、後からの対応が不可能

- 光らせることはキーボードとしての機能にはほぼ影響がないものの、後からの対応が不可能な部分です。長い付き合いになるなら見た目も重要だと思うので、気になる人はチェックしておきましょう。

- ワイヤレス:こまめな掃除をしたいなら

- デスクトップ用のキーボードはマウスやイヤホンと違ってほとんど移動しないものなので、ワイヤレスの重要度自体は個人的には低いと思います。ただ、PCやキーボードをこまめに掃除したい場合、いちいちケーブルを外すのが面倒だったりするので、そこを重視する人なら気にしても良いかもしれません。

それでは、記事は以上で終わりになります。ご覧いただきありがとうございました。