この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

PC用のキーボードについてのざっくりとした解説をしています。

キースイッチ

キースイッチとは、キーボードのキー入力を感知する方式のことです。単純にキーの構造と思っても構いません。キースイッチはキーの特性に大きく関わるため、キーボードを選ぶ際には特に重要な項目です。

2024年現在、主要なキースイッチは「メンブレン」「パンタグラフ」「メカニカル」「静電容量無接点方式」「磁気センサー」の5種類となっています。下記に、それぞれのざっくりとした特徴をまとめています。

価格など

| 価格(目安) | キー押し戻し | 打鍵耐久性 | |

|---|---|---|---|

| メンブレン | 500円~5,000円 | ラバードーム | 約1,000万回 |

| パンタグラフ | 1,500円~10,000円 | ラバードーム | 約1,000万回 |

| メカニカル | 5,000円~20,000円 | バネ | 約5,000万回~約1億回 |

| 静電容量無接点 | 15,000円~ | バネ | 約5,000万回~約1億回 |

| 磁気センサー | 20,000円~ | バネ | 約5,000万回~約1億回 |

メリット・デメリット

| 主なメリット | 主なデメリット | |

|---|---|---|

| メンブレン | 非常に安価 液体こぼしに強い | 押下圧が一定でない キーの戻りが遅い |

| パンタグラフ | 安価 押下圧が均一 薄型化に適している | キーが取り外しにくい |

| メカニカル | 幅広い性質の製品がある 底打ちが必須でない 打鍵耐久性が高い | 高価 打鍵音が大きい ワイヤレス製品が少ない |

| 静電容量無接点 | 底打ちが必須でない 押下圧が非常に軽い 打鍵耐久性が高い 接点を調節可能 (ラピッドトリガー対応) | 非常に高価 ワイヤレス製品が少ない |

| 磁気センサー | 底打ちが必須でない 押下圧が非常に軽い 打鍵耐久性が高い 接点を調節可能 (ラピッドトリガー対応) | 非常に高価 ワイヤレス製品が少ない |

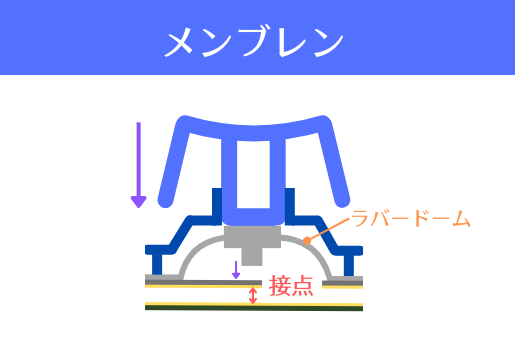

メンブレン

| メンブレン | |

|---|---|

| 価格 | 非常に安価(500円~5,000円程度) |

| キー押し戻し | ラバードーム |

| キーストローク | 2.5mm~4.0mm |

| 打鍵耐久性 | 約1,000万回 |

- 非常に安価(500円~5,000円程度)

- 液体こぼしに強い

- 底打ちが必要

- 押す位置によって感触や押下圧が変わる

- キーの戻りが遅い

- 打鍵耐久性が低い

「メンブレン」は最も安価なキースイッチです。デスクトップ用の安価なキーボードによく採用されています。

キーを押し戻しに「ラバードーム」を単体で用いているため、感触は「グニッ」といった感じです。また、この「ラバードーム」を単体で使用している事で、「押す位置によって感触が変わる」「キーの戻りが遅い」「打鍵耐久性が低い」等の欠点があります。ただし、液体こぼしには強く、物理的な衝撃にも比較的強いので、経年・継続使用による劣化以外では壊れにくいです。

入力を感知する仕組みは、キーを押し下げる事によって、その下の2枚のシートを接触させるという非常にシンプルなものとなっています。回路を張り巡らせたフィルムを使用した単一シートで全てのキーに対応しています。

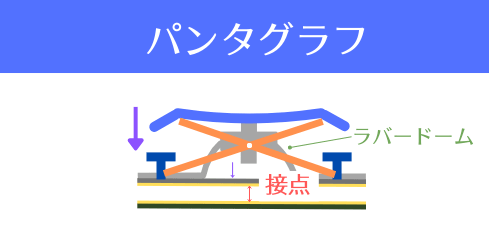

パンタグラフ

| パンタグラフ | |

|---|---|

| 価格 | 安価(1,500円~10,000円程度) |

| キー押し戻し | ラバードーム |

| キーストローク | 1.5mm~3.0mm |

| 打鍵耐久性 | 約1,000万回 |

- 安価(1,500円~10,000円程度)

- 押下圧が均一

- 薄型化に適している

- 底打ちが必要

- キーが取り外しにくい

- 打鍵耐久性が低い

「パンタグラフ」は安価で薄型化に適しているキースイッチです。ノートパソコン等のモバイル端末のキーボードによく採用されています。キーストロークが非常に浅いので、タイピングによる指の運動量を減らすと同時に高速入力にも向いています。

キー押し戻しに「ラバードーム」を用いている点とキーを入力を感知する仕組みは「メンブレン」と同じですが、「パンタグラフ」と呼ばれる横から見るとXのような形の支持構造を用いており、名前の由来となっています。この構造のおかげで、キーのどこを押しても押下圧が均一になっています。浅いキーストロークのおかげで、キーの戻りの遅さも軽減されています。

ただし、細くて小さなプラスチック製のパーツを使用しているため、キーの取り外しがしにくいです。雑に外してしまうと、部品の一部が欠けたりして割とすぐ壊れてしまいます。ホコリの除去等をする際には面倒になります。

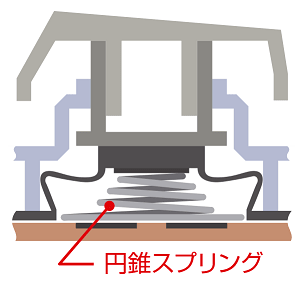

メカニカル

※画像は「Cherry MX Red」というスイッチ(一例)です。

| メカニカル | |

|---|---|

| 価格 | 高価(5,000円~20,000円程度) |

| キー押し戻し | バネ |

| キーストローク | 3.0mm~4.0mm |

| 打鍵耐久性 | 約5,000万回~約1億回 |

- 幅広い性質の製品がある

- 底打ちの必要がない

- 打鍵耐久性が高い

- 高価(5000円~20,000円程度)

- 打鍵音が大きい

- ワイヤレス製品が少ない

「メカニカル」スイッチは、使っているパーツ(主に軸)によって性質が大きく変わるキースイッチです。決まった構造を持たず、同じ「メカニカル」スイッチでも様々な性質のものが存在します。ゲーミングキーボードによく採用されています。

メカニカルスイッチは採用するスイッチによって特徴が異なるため、一概に特徴を全て挙げることはできませんが、共通の特徴としては「接点がキー内部にある」「独特の打鍵音・打鍵感」といったことがあります。

まず、接点がキー内部に存在する(1.0~2.0mm程度)ため、底打ちが必須でない点があります。慣れると高速入力にも対応でき、指への負担も軽減できるのが、メンブレンやパンタグラフと比較した場合の大きなメリットです。

独特の打鍵音・打鍵感もメカニカルスイッチの特徴です。スイッチによって異なりますが、メンブレンやパンタグラフよりは総じて大きめの打鍵音を持ち、打鍵感も異なります。場合によっては大きなデメリットにもなりうる部分なので、用途・好みに合ったのものを事前に調べることが必要になります。

また、メンブレンやパンタグラフと違い、キーの一つ一つに入力を感知する機巧を搭載しているため、製造コストが高い点もあります。メンブレンやパンタグラフの製品は5,000円未満の安価なものが中心なのに対し、メカニカルは安くて5,000円前後程度で、1万円を超えるものも珍しくありません。

打鍵耐久性がメンブレンやパンタグラフと比べると高いため、コスパで劣るとは限りませんが、予算には注意して検討する必要があります。

主要なメカニカルスイッチの特徴をざっくり紹介しています。また、メカニカルスイッチの世界的な大手メーカーである「Cherry」が軸の色に合わせて特徴を揃えているため、それを基準として軸の色で特徴が分けられていることも多いです。()内はCherry製スイッチで採用される場合の軸の色となっています。

- リニア(赤軸系):軽いキータッチが特徴

- タクタイル(茶軸系):接点でソフトな引っかかり

- クリッキー(青軸系):しっかりとした入力感と独特の打鍵音

- スピード軸(銀軸系):浅い接点

静電容量無接点方式

| 静電容量無接点方式 | |

|---|---|

| 価格 | 非常に高価(17,000円~) |

| キー押し戻し | バネ |

| キーストローク | ~4.0mm |

| 打鍵耐久性 | 約5,000万回~約1億回 |

- 底打ちの必要がない

- 押下圧が非常に軽い(重いのもある)

- 打鍵耐久性が高い

- 接点を調節可能(ラピッドトリガー対応)

- 非常に高価

- ワイヤレス製品がほとんどない

「静電容量無接点方式」は、物理的な接点無しで入力を感知するキースイッチです。静電容量の変化を読み取り、一定の深さまでキーが押下されると入力されるという仕組みになっています。

キー内部は非常に簡素で、ほぼバネがキーキャップとラバードームを押し戻すだけに近いので、押下圧が非常に軽いです。他のキースイッチだと45g~50g程度が一般的なのに対し、30gという軽さのものもあります(小指でタイピングするキーだけ軽くなっていたりもする)。底打ちの必要性も無いので、慣れると高速かつ指への負担も非常に少ないタイピングが可能となりますし、打鍵耐久性も高いので、長期間使うキーボードとしてはおすすめできる仕様です。

また、物理的な接点がなく接点が調節可能なため、キーONとOFFの位置を別々で調整する「ラピッドトリガー」機能にも対応が可能なスイッチとなっている点も、2024年現在では非常に注目されています。

キー入力とONとOFFの位置を別々で調整できる機能です。たとえば、OFFになる位置を浅くすることで、同じキーの小刻みな入力をする場合などに便利です。単純に重複入力や遅延解消にも繋がるケースもあります。しかし、押しっぱなしにしたい時に入力が途切れる可能性が出てくるなどのデメリットもあるので、一概に良いものとも言えないかもしれない。

ただし、静電容量無接点方式のキーボードは非常に高価なのが難点です。安いものでも1万円以上が基本となっており、2万円以上も珍しくありません。

しかし、耐久性の高さや指への負担などを考えると、日常的に大量のタイピングを行う方などにとっては十分に魅力のあるスイッチだと思います。

磁気センサー

| 磁気センサー | |

|---|---|

| 価格 | 非常に高価(15,000円~) |

| キー押し戻し | バネ |

| キーストローク | ~4.0mm |

| 打鍵耐久性 | 約5,000万回~約1億回 |

- 底打ちの必要がない

- 押下圧が非常に軽い(重いのもある)

- 打鍵耐久性が高い

- 接点を調節可能(ラピッドトリガー対応)

- 非常に高価

- ワイヤレス製品がほとんどない

「磁気検知方式」のキースイッチは、キーの軸に磁石を付けておき、押下されると底への磁力が強まるため、それを検知して入力を行う方式です。物理的な接点がないのが特徴です。

入力の検知方式は異なるものの、ほとんどの特徴は「静電容量無接点方式」と同じスイッチとなっています。

静電容量無接点方式ほどではありませんが、こちらもキー内部は簡素で、ほぼバネがキーを押し戻すだけに近いので、押下圧は軽いです。底打ちの必要性も無いので、慣れると高速かつ指への負担も非常に少ないタイピングが可能となります。

また、物理的な接点がなく接点が調節可能なため、キーONとOFFの位置を別々で調整する「ラピッドトリガー」機能にも対応が可能なスイッチとなっている点も、静電容量無接点方式と同様で、2024年現在では非常に注目されています。

ただし、磁気スイッチも非常に高価なのが難点です。安いものでも1万円以上が基本となっており、2万円以上も珍しくありません。

しかし、静電容量無接点方式と同様に、打鍵耐久性も高く、指への負担も軽減できることを考えると、日常的に大量のタイピングを行う方などにとっては十分に魅力のあるスイッチだと思います。

その他主要項目

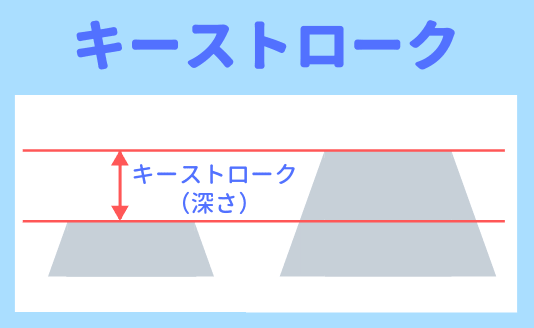

キーストローク

キーを押し込める最大の深さです。おおよそ2.0mm~4.0mmですが、最近ではより高速入力や負担軽減を意識して更に浅いものも増えてきています。以下の様な特徴があります。

| ストローク | タイピング速度 | 誤入力のリスク | 指の運動量 |

|---|---|---|---|

| 浅い | 速くなる | 高くなる | 少ない |

| 深い | 遅くなる | 低くなる | 多い |

キーストロークは浅くても深くても一長一短といったところですが、浅いストロークの欠点である「誤入力のリスク」は慣れで軽減できるということもあり、浅いストロークの方が好まれる傾向があります。

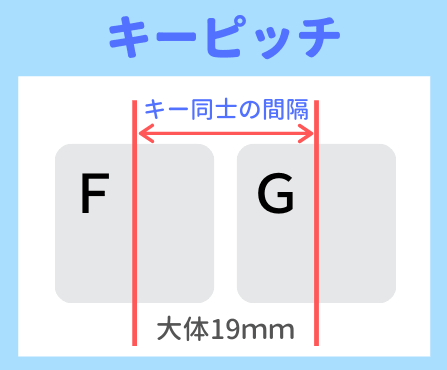

キーピッチ

隣り合ったキー同士の距離(あるキーの中心から隣のキーの中心)です。2020年現在では、ほとんど製品が19mmで統一されています。一部のコンパクトタイプのキーボードでは19mm未満のものもありますが、やや窮屈で打ち辛いです。また、19mm未満のもので慣れてしまうと、一般的なキーボードを使う際に誤差が生まれてミスタイプが増える事が懸念されるので、メインのキーボードは19mmのものにする事をおすすめします。(とはいえ、意識しなくても大体19mmのものになります)

接点(アクチュエーションポイント)

接点(アクチュエーションポイント)は、キーがどの深さまで押下されると反応されるかを表します。メンブレンとパンタグラフでは、「キーストローク=接点」となっていますが、それ以外では、キーストロークと反応点が異なります。主に下記のような仕様となっています。

| スイッチ | キーストローク | 接点 |

|---|---|---|

| メンブレン | 2.5mm~4.0mm | キーストロークと同じ |

| パンタグラフ | 1.5mm~3.0mm | キーストロークと同じ |

| メカニカル | 3.0mm~4.0mm | 1.0mm~2.0mm |

| 静電容量 無接点方式 | ~4.0mm | 0.4mm~3.6mm (調節可能なタイプもある) |

| 静電容量 無接点方式 | ~4.0mm | 0.4mm~3.6mm (調節可能なタイプもある) |

反応点とキーストロークが同じだと、底打ちが必須となります。好みの部分だと思いますが、慣れると底打ちの必要がない「メカニカル」「静電容量無接点方式」の方がより素早く入力でき、指への負担軽減も期待できます。

キー配列

詳しく見ていくと複雑な項目ですが、日本語配列であれば、仮に多少違っても慣れれば困る事はあまりないと思います。また、英語配列でも主要キーのほとんどは他キーでの代用入力などで対応できるので、やや面倒ですが普通に使えます。

ただし、英語配列では「全角/半角」「無変換」「変換」「カタカナ ひらがな」等のキーが存在しない点は要注意です。「全角/半角」キーはショートカットキーで代用する事も可能ですが、その他のキーに関しては代用キーが存在しないので、特に「かな入力」をしたい方は必ず日本配列を選ばなければいけません。

キーの印字方式

キーの印字の仕方によって、消えにくさ(剥げやすさ)に違いが出てきます。印字が消えにくいものほど高価になる傾向がありますが、長期間高品質なキーボードを替えずに使いたい場合には注目しておきたいです。また、キーキャップの素材によっても差がありますが、こちらは後述します。

2024年時点での主な印字方式は「シール」「レーザー刻印」「昇華印刷」「二色成型(成形)」の4つです。右にいくほど印字が消えにくい耐久性が高い方式ですが、価格も高額になり、製品数も少なくて選択肢が限られるのが欠点です。

「シール」方式は言葉の通り、文字が印刷されたシールをキーに貼り付ける方式です。最も安価で低価格キーボードの主流ですが、様々な要因で印字が消えやすいため、打鍵頻度が多めの人にはあまり望ましくない方式です。

「レーザー刻印」は、キーの表面にレーザーを用いて変色させたり、削り込み・剥離などを行うことによって印字する方式です。少し高めのキーボードではこの方式が最も多いと思います。印字部分に少し厚みを出すことが出来るため、シールよりは消えにくいと言われてはいるものの、打鍵頻度の高いキーは数年と経たずに印字が薄れたという報告も多いです。

「昇華印刷」は生地に転写紙を重ね、加圧・加熱することでインクを染み込ませる印字方式です。印字部分に厚みが出る上、キーそのものに染み込んでいるので印字が消えにくいです。デメリットとしては素材が限定されてしまうことと、大量生産に不向きであることが挙げられます。この方式の製品は比較的高価かつ、取り扱うメーカーも少ないです。

「二色成型」は、そもそも字を表面を加工して表現するのではなく、キーキャップの製造時に異なる色の素材を用いて文字を形作る方式です。キーそのものが物理的に欠けたりしない限りは印字が消えることはない方式です。主なデメリットとしては、細かな文字に対応しにくい点と、コストが高いために高価であることです。また、厚みも他の方式もより必要になるため、キー重量も重いです。英語では「ダブルショット」という呼ばれたりしています。

キーキャップの素材(ABS・PBT)

キーキャップの素材によっても、使用感や印字の消えやすさ(剥げやすさ)に違いがあるので、こちらも長期利用を考えている方は特に注目しておきたいです。

まず、最も主流なのは「ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)」樹脂です。ABSは安価かつ加工が簡単なため、幅広いプラスチック製品で利用されています。しかし、弱点の一つとして、柔らかいため摩耗が早い点があり、これがキーボードでは大きなデメリットになります。

摩耗が進むと表面がテカテカするようになり、触り心地もツルツルしたりベタベタしたりしてあまり良くありません。また、印字が剥げる原因にもなります。そのため、長期でがっつり使いたいキーボードには不向きな素材です。

もう一つの主要な素材が「PBT(ポリブチレンテレフタレート)」です。PBTはABSよりも硬く、油分や他の化学物質の影響を受けにくいのがメリットです。摩耗に対する耐性は高い上、摩耗後にもABSのようにテカったりすることがありません。このように、PBTはキーボードのキーキャップ素材としては非常にマッチした特性を持ちます。

ただし、PBTはABSよりも加工が難しく、コストが高いのがデメリットです。更に、光の透過率がABSよりも低いため、透明素材を用いたライティング製品の視認性が悪い点も弱点の一つです。

付加機能等

ホットキー

ホットキーとは、特定の機能をキー操作で直接行えるようにしたものです。ミュート(音量0)ボタンや音量調節、動画や音楽の再生や停止を行えるキーなどがよく搭載されますが、製品によって機能も配置も異なるので事前に確認しておきましょう。

テンキー

電卓のようなレイアウトの数値入力用のキー群です。各キー同士の距離が近く、数値入力を速めてくれます。代用キーはありますが、テンキーがあると嬉しいです。

アイソレーション設計

キーとキーの間に、あえて隙間を作ることをアイソレーション設計と呼びます。複数キーを同時に押してしまうタイプミスを減らしてくれます。キーキャップが小さくないと難しい設計なので、「メカニカル」「静電容量無接点方式」のキーボードではほとんど見られません。

ワイヤレス

文字通りワイヤレス機能です。ワイヤレスキーボードだと、配線がすっきりする他、本体の移動が楽になります。ただし、マウスと違ってキーボードは本体を頻繁に動かす事を前提としたものではないので、需要はそこまで大きくありません。

Nキーロールオーバー

〇キーロールオーバーは、ほぼ同時に複数のキーを押したときに押した順番通りに複数のキーを何個まで認識できるかを示す指標です。たとえば、2キーロールオーバーであれば2つのキーの同時入力まで対応しているという感じで、Nキーロールオーバーは任意の数まで認識できるという意味です。ゲーミングキーボードではほぼ全ての製品で実装されている機能です。ちょっと難解にも見える機能ですが、PCゲームは基本的に片方の手でキーボード操作をするので、基本的に5以上あれば困ることはないですし、普通のタイピングでも指は全部10本なので、10キーロールオーバーまで対応していればまず困ることはありません。

アンチゴースト機能

入力していないはずのキーが入力されるのを防ぐ機能です。複数のキーを同時入力した際に入力されていないキーを誤認識する可能性があるため、基本的に上述のNキーロールオーバー機能があるキーボードには実装されています。アンチゴースト100%という記述があれば、複数キー同時入力による誤認識は発生しないという形です。

ラピッドトリガー

ラピッドトリガーは、キーから指を離した瞬間に、同じキーでもすぐに次の入力が可能になる機能です。また、その深さを自由に調整することも可能です。この機能により、従来よりも高速な連続入力や、細かな入力の調整が可能となります。2023年頃に普及し始めた新しい機能です。

従来のキーボードではアクチュエーションポイントが基本固定なため、指を離したあとにアクチュエーションポイントまでキーが戻らないと次の入力を受け付けられませんでした。しかし、最近増えているキーのストロークを細かく認識することが出来るタイプのスイッチであればその縛りがないために登場した機能です。特性上、物理的な接点が必要なメンブレンおよびパンタグラフでは利用が不可能な機能な点に注意が必要です。