この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

タブレットPCを選び方のざっくり解説です。初心者の方でも分かり易いように、タブレットPCの各スペックの要点について触れていきます。

まずは、タブレットにおける各種スペックのイメージを掴みやすいように、概要を一覧にしてまとめたので、こちらをご覧ください。

- OS:用途やスマホの応じて選択

- コンピューターの根幹となるオペレーティングシステムがOSです。タブレットでは主に「Android」「iPad OS」「Windows」「ChromeOS」の4種類から選ぶことになります。基本的に所持しているスマホがAndroidならAndroid、iPhoneならiPadという形が使いやすいかなとは思いますが、サブ機として単体運用ならOSにはこだわらずにタブレット自体のスペックで選んでも良いと思います。

- SoC(CPU&GPU):処理性能を左右する

- タブレットの処理性能を左右するのがSoCです。重い処理やゲームなどを想定するなら、高性能なSoC搭載機を選ぶことが必要となります。ゲーム性能を重視したい場合はCPUではなくGPUの性能を見る必要がある点に注意。

- ディスプレイ:重要だけど、タブレットは低価格機でも割と悪くないことが多い

- ディスプレイはタブレットにおいて非常に重要な要素です。サイズや明るさ(輝度)、リフレッシュレート(紙芝居の枚数)などを事前に確認しておきましょう。ただし、ノートパソコンと比べると低価格機でも悪くないディスプレイを採用していることが多いので、最低限のスペックがあれば良いという場合には特に調べていなくても不満が出ることは意外と少ないです。

- メモリ(RAM):CPUやGPUの作業スペース

- CPUとGPUの作業スペースです。不足すると処理が遅くなったり、カクついたりします。重いアプリを使うなら8GBは欲しいところです。重いアプリを使わないなら4GBなどでも許容範囲だとは思いますが、快適さを重視するなら6GBはあった方が良いです。

- ストレージ:データの保存場所。SDカードスロットの有無なども考慮

- アプリなどのデータを保存する場所です。タブレットのストレージ容量は他のPCと比べると全体的に少ないので注意が必要です。SDカードが使える場合には後から対応もできる他、クラウドストレージで対応できる場合なども考慮しつつ考えると良いです。

- 重量:持ち運びや手で持ちながら使いたい場合に特に重要

- 重量は持ち運びや手で持ちながらの使用を考えるなら非常に重要です。

- バッテリー持続時間:長いほどストレスフリーで気軽に使える

- スマホの様にスリープ状態が基本のデバイスなので、バッテリー持続時間は長いほど気を遣わずにストレスフリーで使えるのが良いです。ただし、タブレットの主要OSはWindows以外は全てArmと呼ばれるアーキテクチャに基づいており、OSの設計的にアイドル時含めて消費電力は少なめという特徴があるので、物凄く悪いということはあまりないです(Windows以外)。

- GPS/GNSS(位置情報):ナビとして使いたいなら欲しい

- 旅行や車でのナビ用途の利用を想定する場合には特に欲しい機能です。処理性能コスパが良い機種ではGPSやGNSS機能は省かれていることも多いので注意したい部分。ただし、一応Wi-Fiでの位置情報はどの機種でも利用可能ではあるので、自宅で位置情報を利用したいだけならGPS/GNSSは無くても困らないと思います。

- SDカードスロット:容量不足の不安を無くせる

- タブレットは全体的に容量が少なめなので、SDカードスロットがあるとかなり安心できます。特に容量の多いアプリをたくさん置いておきたい場合にはかなり有難いです。ただし、スマホと違って音楽や画像をたくさん保存する使い方をしない人が多いと思うので、128GBあれば困らない人がほとんどだとは思います。

- キーボード、カバー、ペンなど:用途に応じては必須

- カバーはどんな使い方でも便利ですし、ノートPCのような使い方を想定するならキーボードは必須ですし、イラストを描きたい場合などにはペンは必須です。用途に応じて、検討中タブレットに対応製品の有無や価格を確認しておくと良いです。

各項目について、この後もう少し掘り下げていきますが、「要点がわかったから今おすすめのタブレットを教えてくれ」と言う人は、当サイトでおすすめタブレットを随時更新している記事があるので、興味があれば参考にご覧ください。

ここからは、各項目について一つずつ要点をまとめながら解説していきます。

OS(オペレーティングシステム)

OS(オペレーティングシステム)はタブレットの中心として動くソフトです。2024年現在でタブレットで主要なのは「Android」「iPad OS」「Windows」「ChromeOS」4種類です。

基本的には、所持しているスマホのOSに合わせるのがおすすめです。AndroidならAndroid、iPhoneならiPadという形ですね。操作感が似ているので使いやすいと思います。

とはいえ、メイン機ではなくサブ機として使うなら、OSにはこだわらずにタブレット自体のスペックで選んでも良いと思います。主要なOSと特徴は下記のような感じです。

- Android:対応アプリの多さとGoogleとの連携が魅力

- AndroidはGoogle開発のオープンソースのOSです。Google Play ストアから多数のアプリを利用できるのが魅力な他、Googleの各種サービスとの連携が簡単で便利なので、Androidスマホを使用している人にはおすすめできるOSです。オープンソースのため、メーカーが少しカスタマイズして違う名前を名乗ることもありますが、それらも基本的にAndroidとして扱うことが多いです。

- iPadOS:iPadが全体的に優れた処理性能を持つので、OSというよりはそこが魅力

- iPadで利用される専用OSです。Androidと同じように、同じメーカー提供のiPhoneを使っている人には使いやすいですが、iPadが全体的に処理性能が高く、特にゲーム性能コスパが優れているので、そちら目的で選ばれることが多いと思います。全体的に高負荷の電力効率が良いということもあり、スマホゲーが主目的ならiPadは特に強力な選択肢です

- Windows:対応ソフトの多さが魅力のメイン機向けOS。バッテリー持続時間は他OS(Arm)に劣ることが多いので注意

- Windowsはパソコンで非常にシェアの高いOSです。ビジネス用途でも利用されることが多いこともあり、対応ソフトが多種多様なものが非常にたくさんあるのが大きな魅力です。弱点はまず、他OS(Arm)よりも消費電力が多めなので、バッテリー持続時間が短めの傾向がある点です。Windowsはx86系というアーキテクチャが基本のOSなのですが、これがArmOS(AndroidやiPadもこれ)よりも設計が複雑で消費電力が多いことが原因です。また、有料のOSであるため、性能コスパが悪い傾向があるのも気になる点です。メイン機向けのOSだと思います。

- ChromeOS:ブラウザ主体の軽作業前提OS。PC初級者でも使いやすくセキュリティも良い

- ChromeOSは、「Chromebook」に採用されているOSです。Androidと同じくGoogleが設計したOSですが、主にブラウザ利用を主体としたOSなのが異なる点です。機能が制限されたAndroidだけど、代わりに項目が少ないので初級者でも使いやすくなり、セキュリティが高まったものという感じです。

Androidと同じくGoogle Play ストアからアプリをダウンロードして使用することもできますが、対応アプリはAndroidより少なく、不具合が出ることもあるので、汎用性という点では劣ります。

その代わり、シンプルな設計のおかげで動作は快適(SoCの性能が低くても)で、セキュリティも優れているのが魅力です。また、低性能なストレージでも起動が高速なのも特徴で、アップデートの容量も少なくて高速なので、長期間使わなくてもシステムアップデートを待つことなく利用できるのも良いです。出来ることの幅は狭いですが、基本ブラウザで出来ることしかしないライトユーザーには無駄な機能性などが省かれた非常に使いやすいOSとなっています。

ただし、2025年時点で将来的にはAndroidとの統合も示唆されているので、実質的にはやはり”機能が制限されて簡略化されたAndroid”という認識が良いのかなと思います。

SoC(CPU&GPU)

SoCはCPUやGPUなどを含んだ、タブレットの処理性能を左右するチップです。重いアプリや処理をする場合には高性能なSoCを搭載することが必要となります。

下記から、CPUとGPUについて分けて主要SoCの性能を載せているので、検討中の機種のSoCを探して比較してみると良いです。

CPU:タブレットの頭脳で、全体の処理に関わる

CPUはタブレットやPCにおける頭脳です。中心となって処理を行うので、全体の処理を左右する非常に重要なパーツです。

軽い処理しかしない場合はそこまで気にする必要はありませんが、重い処理を想定する場合や、軽い処理も出来るだけサクサク動いて欲しい場合には重視したい部分です。

下記に主要なSoCのCPU性能のベンチマークスコアをまとめているので、検討中の機種がある場合には該当SoCを探して比較してみると良いです。

マルチコア性能はCPUの全力の処理性能で、重い処理をする際にはこちらが重要です。シングルコア性能は1コアのみの処理性能で、軽い処理やページ遷移時などにキビキビ動いて欲しい場合にはこちらが重要です。

| CPU名称 | スコア |

|---|---|

| Apple M5(9コア) | |

| Snapdragon X Elite (X1E-80-100) | |

| Apple M4(9コア) | |

| Snapdragon X Plus (X1P-64-100) | |

| Apple M3(8コア) | |

| Snapdragon X Plus (X1P-42-100) | |

| Apple M2 | |

| Snapdragon 8 Elite for Galaxy | |

| Snapdragon 8 Elite | |

| Dimensity 9400+ | |

| Apple M1 | |

| Core i7-1255U | |

| Apple A17 Pro | |

| Snapdragon 8 Gen 3 (8コア) | |

| Core i5-1235U | |

| Apple A16(5コア) | |

| Snapdragon 8 Gen 3 (6コア) | |

| Apple A15 | |

| Core i5-1135G7 | |

| Snapdragon 8 Gen 2 | |

| Snapdragon 8s Gen 3 | |

| Snapdragon 7+ Gen 3 | |

| Apple A14 | |

| Apple A12Z | |

| Snapdragon 8+ Gen 1 | |

| Dimensity 8300(Ultra) | |

| Dimensity 9000 | |

| Exynos 1580 | |

| Snapdragon 8 Gen 1 | |

| Google Tensor G2 | |

| Apple A13 | |

| Snapdragon 7s Gen 4 | |

| Snapdragon 7s Gen 3 | |

| Snapdragon 7 Gen 3 | |

| Snapdragon 870 5G | |

| Snapdragon 7 Gen 1 | |

| Snapdragon 7s Gen 2 | |

| Apple A12 | |

| Exynos 1380 | |

| Snapdragon 860 | |

| Dimensity 7050 | |

| Snapdragon 695 5G | |

| Dimensity 6400 | |

| Helio G100 (Ultra) | |

| Snapdragon 7c Gen 2 | |

| Helio G99 | |

| Exynos 1280 | |

| Snapdragon 730G | |

| Helio G90T | |

| Helio G85 |

| CPU名称 | スコア |

|---|---|

| Apple M4(9コア) | |

| Apple M4(9コア) | |

| Snapdragon 8 Elite for Galaxy | |

| Snapdragon 8 Elite | |

| Apple M3 | |

| Apple A17 Pro | |

| Snapdragon X Elite (X1E-80-100) | |

| Dimensity 9400+ | |

| Apple M2 | |

| Apple A16 | |

| Snapdragon X Plus (X1E-64-100) | |

| Snapdragon X Plus (X1E-42-100) | |

| Apple M1 | |

| Apple A15 | |

| Core i7-1255U | |

| Snapdragon 8 Gen 3 (6コア) | |

| Snapdragon 8 Gen 3 (8コア) | |

| Core i5-1235U | |

| Apple A14 | |

| Snapdragon 8 Gen 2 | |

| Snapdragon 8s Gen 3 | |

| Snapdragon 7+ Gen 3 | |

| Snapdragon 8+ Gen 1 | |

| Apple A13 | |

| Core i5-1135G7 | |

| Dimensity 9000 | |

| Snapdragon 8 Gen 1 | |

| Google Tensor G2 | |

| Dimensity 8300(Ultra) | |

| Exynos 1580 | |

| Apple A12Z | |

| Apple A12 | |

| Snapdragon 870 5G | |

| Snapdragon 7s Gen 4 | |

| Snapdragon 7s Gen 3 | |

| Snapdragon 7 Gen 3 | |

| Snapdragon 7 Gen 1 | |

| Exynos 1380 | |

| Snapdragon 7s Gen 2 | |

| Snapdragon 860 | |

| Dimensity 7050 | |

| Snapdragon 695 5G | |

| Exynos 1280 | |

| Dimensity 6400 | |

| Helio G100 (Ultra) | |

| Snapdragon 7c Gen 2 | |

| Helio G99 | |

| Snapdragon 730G | |

| Helio G90T | |

| Helio G85 |

GPU:画像処理を担当するユニット。重いゲームを想定するなら注目

GPUは主に画像処理を担当する演算ユニットです。CPUはコンピューターの中心となって様々な処理を行いますが、GPUは並列処理が得意な特化型のユニットとなっています。

特に重いゲームなどを想定する場合にはGPUの処理性能は注目ですし、その他にも画像・動画編集などを行う場合にも重要です。

下記に主要なSoCのGPU性能(ゲーム性能)のベンチマークスコアをまとめているので、検討中の機種がある場合には該当SoCを探して比較してみてください。

| GPU | スコア | 搭載SoC(例) |

|---|---|---|

| Apple M4 GPU(10コア) | Apple M4 | |

| Apple M3 GPU(10コア) | Apple M3 | |

| Apple M2 GPU(10コア) | Apple M2 | |

| Adreno 840 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | |

| Mali G1-Ultra MP12 | Dimensity 9500 | |

| Apple M3 GPU(8コア) | Apple M3 | |

| Adreno X1-85(3.8TFLOPS) | Snapdragon X Elite/Plus | |

| Immortalis-G925 MP12 | Dimensity 9400/9400+ | |

| Adreno 830 | Snapdragon 8 Elite | |

| Apple M2 GPU(8コア) | Apple M2 | |

| Apple M3 GPU(9コア) | Apple M3(iPad Air) | |

| Apple M2 GPU(9コア) | Apple M2(iPad Air) | |

| Adreno 825 | Snapdragon 8 Elite | |

| Adreno 750 | Snapdragon 8 Gen 3 | |

| Apple M1 GPU(8コア) | Apple M1 | |

| Adreno 740 | Snapdragon 8 Gen 2 | |

| Adreno 735 | Snapdragon 8s Gen 3 | |

| Adreno 732 | Snapdragon 7+ Gen 3 | |

| Mali-G615 MP6 | Dimensity 8300(Ultra),8350 | |

| Apple A17 Pro GPU | Apple A17 Pro | |

| Iris Xe G7 96EU | Core i7-1255U 等 | |

| Apple A15 GPU(5コア) | Apple A15 | |

| Apple A16 GPU(4コア) | Apple A16(iPad) | |

| Adreno 730 | Snapdragon 8/8+ Gen 1 | |

| Mali-G710 MP10 | Dimensity 9000 | |

| Iris Xe G7 80EU | Core i5-1235U 等 | |

| Apple A14 GPU | Apple A14 | |

| Apple A13 GPU | Apple A13 | |

| Mali-G710 MP7 | Google Tensor G2 | |

| Xclipse 540 | Exynos 1580 | |

| Apple A12 GPU | Apple A12 | |

| Adreno 650 | Snapdragon 870 5G | |

| Adreno 810 | Snapdragon 7s Gen 3,7s Gen 4 | |

| Adreno 644 | Snapdragon 7 Gen 1 | |

| Adreno 640 | Snapdragon 860 | |

| Mali-G68 MP5 | Exynos 1380 | |

| Adreno 710 | Snapdragon 7s Gen 2, 6 Gen 1 | |

| Apple A10 GPU | Apple A10 | |

| Mali-G68 MP4 | Dimensity 7050,900,920 / Exynos 1280 | |

| Mali-G76 MP4 | Helio G90T | |

| Adreno 619 | Snapdragon 750,695 5G,480,4 Gen 1 | |

| Adreno 618 | Snapdragon 730G,7c Gen 2 | |

| UHD Graphics 615 | Core i3-10100Y / Pentium 6500Y | |

| Mali-G57 MP2 | Helio G99,G100 / Dimensity 700 | |

| Mali-G52 MP2(950MHz↑) | Helio G88,G85,G80 | |

| UHD Graphics 600 | Celeron N4100 |

ディスプレイ

タブレットにおけるディスプレイは非常に重要な要素です。常に目にする部分なのでしっかりと選びましょう。

ただし、「タブレットのディスプレイが重要」ということはメーカーも言うまでもなく分かっているので、低価格機だとしても思ったより悪くないディスプレイを採用していることが多いです。

ノートパソコンの場合は、高価な機種以外は微妙なディスプレイ採用であることも珍しくないので、警戒している方も居るかもしれませんが、タブレットのディスプレイに関しては、そこまでの警戒はしなくても大丈夫な部分ではあります。

ディスプレイの要点について下記にまとめています。

- サイズ:用途で選ぶ

- サイズは用途に応じて選びましょう。手で持ちながらの利用が多い場合は小さい方が良くて、テーブル等に置いて利用することが多い場合は大きめの方が良いです。各サイズと使用感については後述。

- 液晶か有機EL(OLED)か:液晶が主流

- ディスプレイ大きく分けて「液晶(LCD)」と「有機EL(OLED)」の2種類があります。有機ELの方がコントラスト比が高くて美しい映像になりますが、タブレットでは製品数が少ない上に高価な傾向があるので、あまりメジャーではないです(2024年時点)。ほとんどの機種は液晶を採用しているため、コスパの良い製品が探し易いですし、液晶でも優れたものは十分キレイなので、大きなこだわりが無ければ液晶で良い部分かなと思います。ただし、液晶においてTNパネルだけは視野角が狭いので避けた方が良いです(ただし、現在ではTNパネル採用はかなり減っている)。

- 色域:表現できる色の範囲の広さ

- 色域はディスプレイが表現できる色の範囲の広さです。色空間という、「sRGB」「Adobe RGB」「DCI-P3」といったものに対してsRGBカバー率〇%、sRGB比〇%みたいな感じで表記されます(例:sRGBカバー率98%)。

上記に挙げた3つが2025年現在の主要な色空間となっており、広さは「DCI-P3 > Adobe RGB > sRGB」です。そのため、sRGBカバー率100%よりも、DCI-P3カバー率100%の方が広い色域を持つという感じになります。

このように、sRGBが最も狭い色域ということになりますが、sRGBが最も一般的な色空間でもあります。各種ソフトやサイトなどの多くがsRGB前提で作られているため、基本的には「sRGBがほぼ100%カバー出来ていれば広めの色域を持つ」という認識で良いと思います。

しかし、タブレットにおいてはほとんどの製品がsRGBカバー率100%以上となっていて、全体的に色域は広めです。そのため、強みならないことが多いので、表記されないことも多く、消費者側も気にしない人が増えているとは思います。 - リフレッシュレート:紙芝居の枚数

- リフレッシュレートはディスプレイの垂直走査周波数のことで、簡単に言うと紙芝居の枚数です。たとえば、リフレッシュレートが60Hzの場合は1秒間に60枚の紙芝居で動画を作っているということです。

安価なノートPCなどはほとんどが60Hzだったりしますが、タブレットでは安価なものでも90Hz以上に対応していたりします。カクつき感が気になる人は90Hz以上を基準に選ぶと良いです。 - 輝度:ディスプレイの明るさ

- 輝度はディスプレイの明るさです。屋内利用が前提なら気にする必要はないですが、屋外利用の場合は輝度が高くないと見えづらいので注意しておきたい部分です。屋外での利用も想定するなら、最低でも最大輝度400nitくらいは確保しておきたいです。

- チラつき(フリッカー):眼精疲労に繋がる可能性があるので、長時間利用を想定する場合は要チェック

- ディスプレイの輝度調整の方式にPWMというものを使用している場合、その周波数が低いとチラつき(フリッカー)が認識できてしまう場合があります。そういうディスプレイを長時間見続けると眼精疲労に繋がる恐れがあるので注意が必要です。

「フリッカーフリー」や「DC調光」と言った表記がある場合にはそちらを参考にできますが、そのような記載がない場合は詳細なレビュー記事を参考にする必要があります。 - 耐傷性:Gorilla Glassなどの表記があると傷が付きにくい

- 傷が付きにくいガラスが採用されていると、フィルムを貼る必要性がなくなったり、気を遣って使う必要性が小さくなるので嬉しいです。有名なものだとGorilla Glassというものがあり、スマホなどでも広く採用されているものです。グレードによって傷つきにくさに差はあるものの、低グレードのものでも耐傷性は高いので、気になる人はチェックしておくと良いと思います。

ディスプレイについては、サイズについて下記からもう少しだけ掘り下げていきます。

サイズと使用感の違い

- 10.1~10.5インチ:小さめのサイズ

- 10インチ台前半は小さめのサイズです。安価な機種に多いサイズです。小さめのサイズですが、小さすぎず動画視聴等でも見にくいほどではないですし、手で持って使うことも出来るサイズです。動画視聴などでも使いたいけど、Web閲覧等がメインという方におすすめのサイズです。

- 11~11.5インチ:汎用性の高い万能なサイズ

- 11インチ台前半は使い勝手の良いサイズです。手で持って使うにも大きな不自由はなく、置いて動画視聴やキーボードと繋げてPCライクな使い方もできます。万能感のあるサイズで、採用率も非常に高いです。ただし、メインのノートPCのようにとして使うにはさすがに小さいので、その場合にはもう少し大きいモデルの方がおすすめです。

- 12インチ台:動画視聴やノートPCのような使い方をメインにしたい場合に

- 12インチ台は大きめのサイズです。重量も重くなるので、手で持っての利用は一時的じゃないと厳しくなるサイズです。テーブル等においての利用が基本となると思います。そのため、動画視聴や、キーボードと接続してのノートPCのような使い方を想定する場合におすすめできるサイズです。また、手で持っての利用は厳しくなるものの、持ち運びは全然できる重量・サイズなので、置いての利用がメインだけどよく移動して使う場合には適したサイズです。

- 13インチ~:大型タブレット。メインPCのような使い方を想定している人向け

- 13インチは大型のタブレットです。このレベルになると手で持っての利用は厳しくなるので、テーブル等に置いての利用が基本です。キーボードを繋いでノートPCのように使うのを基本スタイルにすることが多いサイズだと思います。

- ~9インチ:小型のタブレット。スマホのように常に持ち運ぶこと場合や、両手で操作するゲームなどで活躍

- 9インチ以下は小型のタブレットです。片手で持つのも苦ではないので、気軽に取り出して使えるのが強みです。重量も軽量でサイズも小さいので、スマホのように常に携帯したい場合にも良いです。また、スマホゲーの中には両手で操作するものもありますが、そのようなゲームは画面サイズが大きすぎるとプレイしにくくなったりしますが、小型のタブレットならその影響を軽減できるのも強みです。

しかし、スマホが昔よりも大型化したことにより、差別化が難しくなったので今はあまりメジャーではなくなっていると思います。

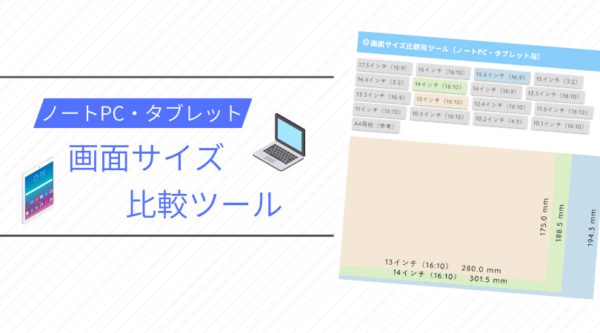

また、当サイトで画面サイズ比較用のツールを作ったことがあるので、各サイズの相対的な差が知りたい場合は良ければご利用ください。

メモリ(RAM)

メモリ(RAM)はCPUやGPUの作業スペースになります。メモリが不足すると、処理が遅くなったりカクついたりし ます。PCの場合は後から個人での増設が可能な場合も多いですが、スマホやタブレットはそのようなことが出来ないので、始めから必要量を備えておく必要がある点に注意です。

下記に各容量についての印象を簡単にまとめています。

- 3GB以下:非常に少ない容量

- 3GBは、現在では超低価格機のみで採用される非常に少ない容量です。軽い処理でもモタつくことのある、不安のある容量ですが、重い処理を一切しないなら論外というほどではないです。

- 4GB:軽い処理に限れば許容範囲

- 4GBは低価格機でよく採用される少ない容量です。重い処理をするには厳しい容量ですが、軽い処理に限れば大きなネックになることは意外と少ないです。

- 6GB:軽い処理での不安が無くなる容量

- 6GBはやや高価なミドルレンジタブレットを中心に採用される容量です。4GBよりも軽い処理での不安が大幅に軽減されるので、長く使うタブレットなら欲しいラインだと思います。ただし、重い処理ではまだ不安が残る容量です。

- 8GB~12GB:重めの処理にも対応できる容量

- 8~12GBは高級機を中心に採用される、タブレットでは多い容量です。軽い処理では余裕がありますし、重めの処理でも不足することが少なくなります。重い処理を前提とするなら最低限欲しい容量です。ただし、PCでやるような重い処理を想定するならまだ不足感がある容量です。

- 16GB~:PCでやるような重い処理を想定するなら欲しいけど、基本的にはオーバースペック

- 16GB以上はタブレットでは非常に多い容量です。基本的にハイエンド機種の上位モデルでのみ採用されています。しかし、PCでやるような重い動画編集などを想定するなら十分に役立てる容量です。ただし、アーキテクチャやAPIの違いから、Windows以外のタブレットはPC用の重いゲームはネイティブ環境でプレイすることができないので、ゲーム面で役立つことは無い点に注意です。ほとんどの人にとってはオーバースペックだと思います。

ストレージ

ストレージはアプリなどのデータを保存する場所です。タブレットでは内蔵ストレージの交換や増設は出来ないことが基本なので、SDカードスロットが無い場合は始めから必要な容量を備えておきたいです。

また、表示の容量が全てが使える訳ではない点に注意が必要です。OSやシステムデータ、必須アプリなどで容量が必要となるためです。端末によって容量は多少前後しますが、20GB~30GBほどを見積もっておくと良いと思います。

その上で、重いゲームでは1つだけで10GB~20GBを使用したりすることもあるので、複数に重いゲームを入れたい場合は容量を多めに確保しておく必要があります。

- 表記の容量全てが自由に使える訳ではないので注意

- タブレットではOSやシステムデータ、必須アプリなどのためにストレージ容量が必要となるため、表記のストレージ容量の全てが自由に使える訳では無い点に注意が必要です。端末(OS)や利用状況によって多少前後しますが、2024年現在ではおおよそ25GB~40GBほどを見積もっておくと良いです。

- ゲームは大量に容量を使うことも多いので注意

- 高画質な画像データや高音質な音声データは特に容量を圧迫します。そのようなデータをよく利用するゲームは、ストレージ容量をたくさん使いがちなので注意が必要です。重いものは一つで10GB以上使うことも珍しくないので、ゲームを複数インストールすることを検討している場合は、最低でも容量は128GB以上が欲しいところです。

- 大容量が必要ならSDカードスロット搭載機がおすすめ

- タブレットのストレージですが、PCと比べると容量単価が非常に高いことが基本です。そのため、大容量モデルでは性能コスパが悪いことが多いので、コスパを保ちつつ大容量ストレージが欲しいなら、SDカードスロット搭載機はおすすめの選択肢です。

また、一応容量以外でも速度(規格)の違いもありますが、2025年現在ではWindowsではSSD、それ以外ではUFSとなっており、一般利用では基本十分な性能があるので、深く気にしなくてもOKです。

eMMCは出来れば避けたいという話はあるのですが、2025現在ではeMMCの採用率が非常に低くなっているので、超低価格機以外は基本気にしなくてもOKです。

一応、書き込み性能に関してはUFS 3.1から劇的に改善したので、書き込み性能を重視するならそこだけ意識しておけば良いという感じです。

バッテリー持続時間

バッテリー持続時間はタブレットの満足度を左右する大きな要素です。

しかし、バッテリー持続時間を決める要素はたくさんあって、カタログスペックだけで判断することが厳しいので、検討中のタブレットのメーカー公表のスペック表や、詳細レビューを参考にすることが基本となります。

タブレットは、スマホのようにスリープ状態で置いておき、すぐに使えるようにしておくのが基本のデバイスなので、バッテリー持続時間は長いほど気を遣うことが減りストレスフリーになります。

- バッテリー容量は重要だけど、それだけで判断はできない

- バッテリー容量はもちろん重要です。ただし、それだけで判断することはできない点に注意が必要です。スマホと大体同じですが、タブレットのような小型デバイスの場合、「ディスプレイ」「SoC」「無線通信」などの消費電力の多さや効率が少し違うだけで大きな差になったりするので、メーカー公表のスペック表のバッテリー持続時間や、実機による詳細レビューなどを参考に判断することをおすすめします。

- ディスプレイ設定によって大きく変わる(輝度・リフレッシュレート)

- バッテリー持続時間はディスプレイ設定によって左右する点は留意しておくと良いです。特に「輝度(ディスプレイの明るさ)」や「リフレッシュレート(紙芝居の枚数)」を高く設定すると消費電力が多くなり、バッテリー持続時間も短くなる傾向がある点に注意です。

GPS/GNSS(位置情報)

「GPS/GNSS」はナビとして利用したい場合に欲しい機能です。

「Wi-Fi」でも位置情報を利用することは可能ですが、精度があまり良くない他、Wi-Fiでネット通信が使えない環境(テザリング含む)では利用できないのが弱点です。そのため、ナビ用には適しません。

対して、「GPS/GNSS」はWi-Fiよりも高精度な上に、テザリングを含めたモバイル回線でも利用することができるのが魅力です。そのため、ナビ用であればGPS/GNSS機能は非常に欲しい機能となっています。

しかし、安くてコスパの良いタブレットでは「GPS/GNSS」が利用できない場合も多いので、ナビ用として使いたい場合には詳細スペックの確認はしっかりしておきましょう。

重量

タブレットの重量は画面サイズが大きくなるほど重くなる傾向があります。持ち運びや手で持って使うことを想定する場合には重量は重要です。しかし、宅内での移動程度の想定なら、あまり意識しなくても良いとは思います。

また、キーボードやカバーなどを使用する場合は、そちらへの合計重量も留意しておく必要があります。

下記に各サイズと大まかな重量を記載しているので、参考までにご覧ください。

- 10.1~10.5インチ:400g台前半~

- 10インチクラスは400g台中盤が多いです。長時間でなければ、片手持ちの利用も十分できる重さです。簡単な調べものでよく手に取って調べたい場合などには丁度良いと思います。

- 11~11.5インチ:400g台中盤~500g程度

- 11インチクラスは400g台中盤~500g台が多いです。製品数が非常に多いため、軽量な製品も選び易いです。片手持ちも苦ではないくらいの重量・サイズ感です。

- 12インチ台:500g台後半~700g台後半

- 12インチクラスでは軽くても500g台後半で、重いものだと700g台です。サイズも大きくなるので、手で持っての利用は一時的じゃないと厳しくなってくるサイズです。しかし、テーブル等に置いての利用がメインとなるサイズ帯なので、外へ持ち出すことを意識しない限りは重量はそこまで重要ではないかなとも思います。外へ持ち出す場合でも、ノートPCよりは基本的に軽量なので大きなネックにはならないと思います。置いての利用がメインの場合には使い勝手に優れていると思います。

- 13インチ~:600g~900g程度

- 13インチクラスは大型で重めです。12インチクラス同様、テーブル等に置いての利用がメインになると思うので、重量は頻繁に外へ持ち出す場合に意識することになると思います。13インチクラスの重量は「iPad Pro/Air」が非常に強力で、最新モデルはわずか600g前後です(2024年8月時点)。Surfaceは900g近くとなっており、かなりの差があるので、頻繁に持ち出す場合にはiPadの方が楽だと思います。

- ~9インチ:300g~の超軽量タブレット

- 9インチ以下はかなり軽量です。片手持ちも楽な上にグリップしやすいので、非常に持ち易いです。スマホの延長線上のような利用を想定している場合には魅力的です。

SDカードスロット

SDカードスロットがあると、内蔵ストレージ容量が最低限で済みますし、足りなくなった場合の保険にもなるので非常に有難いです。また、単純にタブレットのストレージ容量単価は高い傾向があるので、SDカードスロット搭載が若干高価なことを含めてもコスパは良いです。

しかし、内蔵ストレージと比べると基本低速なことと、iPadはSDカードが使えない点に注意です(2024年時点)。

オプション品(カバー、キーボード、ペン等)

カバーやキーボードやペンなどのオプション品も用途によっては非常に重要です。やはり純正品が使用感は良いことが多いので、出来れば純正品で揃えたいですが、タブレットのオプション品は高価な傾向があるので注意が必要です。

一部製品では付属品として始めから同梱されていることもあるので、事前にチェックしておいてそれ込みのコスパで考えると良いです。

主なオプション品については下記のような感じとなっています。

- スタンドカバー:どんな用途でもあると便利

- タブレットを自立させることが出来るスタンドカバーはどんな用途でもあると便利なオプション品です。比較的安価で、純正品でなくてもネックになりにくいので、用意に困ることはあまりないと思います。キーボードに付属していることもあるので、そちらとの兼ね合いも考えて検討しましょう。

- キーボード:ノートPCのような使い方を想定するなら必須

- キーボードはノートPCのような使い方を想定するなら必須です。スタンドカバーと一緒になっていることも多いです。製品にもよりますが、特にiPadの純正キーボードカバーは物凄く高価(4万円以上レベル)だったりするので、事前に価格を見ておくと良いです。

純正品が高価すぎる場合はサードパーティ製も候補に入ると思いますが、その際には接続方法に注意です。純正品では専用コネクタから接続と給電を同時に行えるものも多いですが、サードパーティ製だとBluetooth接続が多いので、充電の必要があったりします。

タブレットと繋がっている必要がないなら、「汎用のBluetoothキーボード + スタンドカバー」という運用も全然ありで、そちらの方がコスパ的には良いので、予算や運用方法と照らし合わせて選択することになります。 - ペン:イラストや文字の手入力などで使いたいなら

- ペンはイラスト制作では必須だと思いますし、文字の手入力をしたい場合などでも欲しいです。

スピーカー

イヤホン等を利用しない場合には、内蔵スピーカーも重要です。数が多い方が臨場感が高くなる他、スピーカーの音量と音質も注目です。

ただし、タブレットの内蔵スピーカーは電力を少ししか使えない上、小型のものしか採用できないので、性能に限界があったりするので、高価なタブレットでも過度な期待は禁物です。

特に低音に関してはほとんどのタブレットで弱く、かなり高価なハイエンドタブレット以外では基本的には期待できない点は留意しておいた方が良いかもしれません。

ケースの材質

タブレット本体の材質は主に「アルミニウム」と「プラスチック」の2種類で、基本的にはアルミニウムの方が良いです。

これは、アルミニウムの方が放熱性が高く頑丈なためです。タブレットのようなコンピューターは高熱になるのは良くないので、放熱性が高いことが特に大きいです。CPUやGPUは「サーマルスロットリング」という、温度が一定以上高くなると負荷を下げて温度低下を図る機能が搭載されているので、放熱性を上げることはパフォーマンスの安定化にも繋がる可能性があり、特に重視したい要素です。

しかし、アルミニウムはプラスチックと比べるとコストが高く、色のバリエーションが少なめなのがデメリットです。

対して、プラスチックは放熱性が低く熱が籠り易いのがデメリットです。しかし、コストが安く色のバリエーションが豊富なのが魅力です。

出来ればプラスチックは避けたいところですが、最近のタブレットは安価なものでもアルミニウム製のものが増えているので、以前よりも注意深く見る必要が無くなっている印象ではあります。

インターフェース類

外部機器との接続に関するインターフェースの面です。

一番よく気にされるのは恐らく充電速度です。スマートフォンと比べるとバッテリー容量が多いので、フル充電までに時間が掛かることが多いです。そのため、タブレットの使用時間が長く、頻繁に充電することが想定されるなら、高速充電に対応したモデルを選択したいです。

また、外部ディスプレイ出力を想定しており、ワイヤレスではなく有線での接続をしたい場合には、USBポートが対応しているかも事前に確認しておきましょう。

他にも、イヤホンジャックが欲しい場合には事前確認が必要などがあります(ただし、最近はかなり減っている)。

Widevine

Widevineとは、Googleが開発・提供しているデジタルコンテンツの著作権の保護管理システム(通称:DRM)です。

これによって、オリジナルのデータを暗号化して認証を受けて証明書を有するデバイスでしか再生できないようにすることで、不正な再利用やコピーなどを防ぐ役割を果たしています。

技術的な部分は割愛しますが、このWidevineにはセキュリティレベルに違いがあり、数字が低くなるほど高いセキュリティを備えています。

そして、最高(Widovine L1)の場合には制限がありませんが、L1以外の場合には特定サービスでは高画質での利用ができない場合があるというのがポイントです。以下、ざっくりとした違いの比較です。

| 再生できる画質の目安 | |

|---|---|

| Widevine L1 | 制限なし |

| Widevine L2 | SD画質(480p) |

| Widevine L3 | SD画質(480p) |

ただし、2024年12月時点ではYouTubeにおいてはL3でもHD高画質に対応しているので、基本的にはサブスク動画サービスでの高画質視聴を前提としてないなら、意外と困ることはないので必ず必要という訳ではないです。

また、実際にはよく耳にする主要メーカーかつグローバル向けに展開している製品であればほぼ最高レベルのL1に対応しているので、ほとんどの場合では気にする必要がなかったりします。そのため、気にする必要があるのは、非常に安価で知名度も高い訳ではない新興中国メーカータブレットなどの場合が主となっています。

モバイル回線への対応(LTE・5G)

タブレットの中には、スマホのようにSIMを利用してモバイル回線(4G LTE / 5G)に対応できるモデルもあります。モバイル回線対応機はGPSにも基本対応していることもあり、外出時での利用では非常に便利になります。

現在ではテザリングも使いやすくなっているので、そちらをまず検討すると良いと思いますが、頻繁に外出して利用する方で、ネットワーク接続のことを一々考えたくないという人はモバイル回線での利用も検討してみると良いかもしれません。

アップデート保証(Android・Chromebook)

AndroidタブレットやChromebookの場合は、端末ごとのアップデートの終了日が定められているので、出来るだけ最新の環境で運用したい方は期間を調べておくと良いです。

これは、AndroidなどのオープンソースのOSは、各メーカーが端末に合わせて調整したOSを利用するので、関連端末に一律のアップデートやセキュリティ保証が付属せず、各タブレット毎にメーカー側でバージョン・システム・セキュリティなどのアップデートを提供する必要があるためです。

安価なタブレットや、大手ではないメーカーだとアップデート期間が短い傾向があるので注意が必要です。

ただし、現在のAndroidとChromebookは、サンドボックス化など組み込みレベルでセキュリティは高く作られているOSなので、セキュリティ面ではアップデートが切れたとしてもすぐに危ないという訳ではないです(ただし、何かあっても当然自己責任ではある)。

タブレット選びは、ここまでの内容などを踏まえた上で多数の製品の中から各自探すことをおすすめしますが、いくつか有名な人気タブレットについて少し紹介しておきたいと思います。

- iPad:性能コスパに優れる超人気タブレット

- 言われずと知れたiPadです。Appleが販売するタブレットになります。その人気の最大の要因は処理性能コスパだと思います。最安値モデルでも比較的優れた処理性能を持っており、他の高コスパタブレットと比較しても処理性能コスパは優れています。特にゲームコスパが強力なので、重めのスマホゲーを想定する場合には特に人気だと思います。中でも、「iPad Air / Pro」で採用される「Apple Mシリーズ(M2など)」はタブレットとしては特に強力な性能を備えており、重めの動画編集などにも対応できるレベルです。

また、特に日本ではiPhoneユーザーが非常に多いため、同じメーカーで選び易いというのも人気の要因の一つだと思います。

しかし、処理性能以外の面は価格の割には微妙という点は留意しておいた方が良いです。ストレージ容量が全体的に少ない上、iPadはSDカードスロットも搭載していない(2024年時点)ので、特にストレージ面では注意が必要です。また、GPS/GNSSも、モバイル回線に対応したモデルでないと搭載していないです(2024年8月時点で+2.6万円ほど)。そのため、機能性重視の場合はiPadは価格の割には微妙という点は留意しておくと良いと思います。 - Surface Pro:Windowsによる出来ることの幅の広さと、Office標準付属が魅力

- 「Surface Pro」はマイクロソフトの展開するWindowsタブレットです。13インチという大型(2024年8月時点)で、本体に付属したキックスタンドが特徴です。サブ機というよりは、メインPCのような使い方向きのタブレット。また、消費者向けモデルではMicrosoft Office H&Bが標準付属するため、Officeが必要な人ならコスパが底上げされる点も注目です。

Surface Proに関しては、2024年から大きな変化が見られたので旧モデルと大きな違いがある点に注意です。

以前は「x86系」アーキテクチャのWindowsとSoC(Intel)を採用していましたが、2024年からは「Arm」アーキテクチャのWindowsとSoC「Snapdragon Xシリーズ」を採用し始めました。

以前と比べるとWindowsソフトへの最適化面ではややネックになる部分も出てしまったものの、SoCの処理性能は格段に向上した上、バッテリー持続時間も格段に改善したのが非常に嬉しい点です。更に、高性能なNPU搭載でAI PCとしても使えるようになっています。あらゆる面で高性能で、ようやくiPadとコスパでも張り合える水準になったと思います。

2023年以前はIntel CPUを搭載していましたが、バッテリー持続時間でどうしても他タブレットに劣る面が否めなかったので、出来れば2024年以降発売のモデルを選ぶことをおすすめします。 - Xiaomi Pad:安価で強力なコスパのAndroidタブレット

- Xiaomiの販売する、安価ながら非常に強力なコスパを持つAndroidタブレットです。2024年には、当時は10万円以上の機種でしかほぼ採用されていなかった「Snapdragon 8 Gen 2」を最安7万円の「Xiaomi Pad 6S Pro」で採用し、ディスプレイなど他の面もハイエンドレベルの品質で仕上げるなど、凄まじいコスパのタブレットを投入したりしています。他の機種もコスパは非常に優れており、発売されてすぐに人気ランキング上位に名を連ねることが常態化するなど、高コスパタブレットとしての地位を確立しています。

基本的にGPS対応モデルがなく、SDカードスロット採用率も低いなど、Androidタブレットの割には機能性は低めの点は注意ですが、自宅用のタブレットとしては非常に高コスパなので、Androidタブレットを検討するなら必見です。 - Fireタブレット(Amazon):非常に安価な割には品質は低すぎない高コスパタブレット

- Fireシリーズタブレットは、Amazonが販売するタブレットです。非常に安価なのが特徴で、セール時には物凄く安くなるので非常に手を出し易いです。安いので高性能タブレットとは言えませんが、価格の割には悪くない品質のタブレットとなっているのが魅力です。

OSにはAndroidベースの「Fire OS」が採用されており、アプリはAmazonからダウンロードするのが基本です(非公式なので自己責任だけど、AndroidベースなのでGoogle Play ストアを入れれば一応利用はできる)。 - Galaxy Tab:高い機能性と長期アップデート保証が魅力

- Galaxy Tabはサムスンの販売するAndroidタブレットのシリーズです。2025年8月時点の現行シリーズでは、全モデルでSDカードスロットとGPS/GNSS機能に対応しており、ペンが標準付属するモデルも多いなど、機能性に優れているのが魅力のタブレットです。

また、安価なモデルは対象外のこともありますが、発売から4~7年という長期のAndrodバージョンアップとセキュリティアップデートを約束しているのも魅力です。