この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

内蔵GPUの性能についてざっくり解説しています。WindowsPCに採用されるCPUの内蔵GPUを対象としています。

はじめに:GPUとは

本記事で扱うのは内蔵GPUですが、まずはGPUに関しての全般的な説明を軽くしておきたいと思います。

- GPU画像処理に特化したプロセッサ。並列処理が得意で、最近は画像処理以外でも活躍(AIなど)。

- GPUは主に2種類CPUを含むチップに統合される「内蔵GPU」と、CPUから分離されて実装される「単体GPU」

GPU:画像処理に特化したプロセッサ

「GPU」とは「Graphics Processing Unit」の略称で、並列処理を得意とする特に画像処理に特化したプロセッサです。

基本的に、GPUが無いとディスプレイに映像を表示させること(画面出力)ができないため、GPUはPCにとっては実質必須の重要なパーツです。PCやスマホなどの映像表示を伴うコンピューターには基本的に搭載されているものになります。

「CPU」がPCの処理を全般的に行うプロセッサなのに対し、GPUはグラフィック処理を主に担当する特化型のプロセッサという感じです。GPUはCPUの画像特化版と考えると分かりやすいかと思います。

また、GPUは画面出力以外のグラフィック処理にも幅広く関わっています。一般消費者がよく利用する用途では「ゲーム」「動画・画像編集」などが挙げられ、これらを日常的に行う人は高性能なGPUが欲しくなります。

更には、GPUを画像処理以外の用途でも応用する技術(GPGPU)も増えてきているのもポイントです。

近年では特にAI関連の技術もGPUの性能を利用しているケースが多く、特に最先端技術では大きく貢献することも多いため、その需要は増すばかりです。

内蔵GPU と 単体GPU

GPUの種類は実装方法(PCへの組み込み方)に応じて大きく2種類に分けられます。その内の一つが、本記事のメインテーマである「内蔵GPU」で、もう一つが「単体GPU・分離GPU(ディスクリートGPUなどとも呼ばれる)」です。

それぞれの特徴は下記にまとめていますので、そちらをご覧ください。

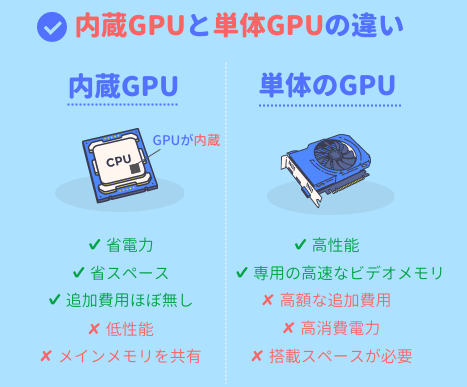

- CPUの内蔵GPU文字通りCPUに内蔵されているGPU(iGPU)です。メリットとしては、追加費用が必要ないことがまず挙げられる他、別途の設置スペースが必要無く、消費電力や発熱も少ないため、省スペースPCや薄型ノートPCなどでも採用しやすい点などが挙げられます。ただし、単体のGPUと比べると性能は圧倒的に低いため、最新の重い3Dゲームや4Kなどの高画質動画の編集等を快適に行うのは現状では厳しいのがデメリットです。

- 単体GPU・分離GPU(ビデオカード・グラフィックボード)CPUから分離され、単体で稼働するGPUです。単体のGPUのメリットは性能の高さです。専用の基盤やファンなどを用意し、グラフィックボード(グラボ)やビデオカードという形で実装されます。2024年現在では、内蔵GPUでは重い3Dゲームや動画編集を快適に行うのは厳しいので、それらの用途を快適に行いたいなら単体のGPUは必須に近いパーツとなっています。ただし、非常に高価なため、搭載PCの価格も大幅に高くなります。その他にも、消費電力や発熱が非常に多く、それに対応するために冷却ファンやヒートシンクが必要となるため、大きめの設置スペースが必要となるのもデメリットです。その点はノートPCではかなり痛いので、ハイエンドなグラフィック処理を想定するなら、デスクトップPCの方が好ましいです。また、あまりメジャーではありませんが「eGPU」と呼ばれる外付けのHDD・SSDのような外付けタイプのGPUも存在します。

上記の説明は大まかなものなので、もう少し詳しい比較と説明を次から見ていきたいと思います。

また、GPUの全般的なことについては下記の記事にてもう少しだけ詳しく扱っているので、こちらも興味があればご覧ください。

内蔵GPU と 単体GPU の特徴を比較

内蔵GPUと単体GPUの特徴について軽く触れたところで、それぞれの特徴にもう少し踏み込んで見ていきたいと思います。

基本的には、内蔵GPUは性能は低いけどコスト面や発熱・消費電力の面で有利なのに対し、単体GPUは性能は高いけど、価格や消費電力・発熱面では良くないといった感じになります。下記に、ざっくりと比較した表を載せているのでそちらを見てみましょう。

| 内蔵GPU | 単体GPU | |

|---|---|---|

| 性能 (主要GPUの3DMark TimeSpy Graphics) | 低い (300~3,500程度) | 高い (主要GPU:~22,700程度) |

| メモリ (現在の主要な帯域幅) | CPUのメインメモリと共有で低速 51.2 ~ 102.4 GB/s ※一部例外あり | 専用のビデオメモリ(VRAM)で高速 192 ~ 624 GB/s 程度 ※人気の価格帯のもの |

| 価格 | CPUに内蔵で追加費用無し 無しモデルと比べて+3,000円程度 | 非常に高価 人気モデル:3~10万円程度 |

| 消費電力 | 非常に少ない | 非常に多い 主要モデル:75W~320W程度 |

| その他 | 幅広い用途に最適化 | ・ゲームに特化 GeForce・Radeon RX / DirectX等 ・クリエイティブ用途に特化 Quadro・Radeon Pro / OpenGL等 |

次に、それぞれの特徴を見ていきます。

内蔵GPU :汎用性は高いが、処理性能は低い

まずは内蔵GPUの特徴をまとめています。

内蔵GPUは処理性能が低い点が大きなデメリットではあるものの、実はその他の面では優秀なので、重いグラフィック処理をしないのであれば優れた選択肢となります。

- 追加費用がわずか(もしくは無し)

- 消費電力が非常に少ない

- 幅広い用途に最適化

- 性能が低い(単体のGPUと比較して)

- メモリがCPUと共有で、グラボよりも大幅に低速

追加費用がわずか(もしくは無し)で使える内蔵GPUは魅力的ですが、やはり単体GPUよりも性能が大幅に低い点が大きなデメリットです。重い3Dゲームや動画編集を快適に行うのは厳しいです。

原因としては、内蔵GPUはCPUの一部なので使えるスペースが少ないことや、消費電力・発熱やメモリの制限によるものが考えられます。そのため、基本的に単体のGPUよりは性能が大幅に低くなってしまいます。

ただし、内蔵GPUには実はメリットもたくさんあります。

前述の追加費用がわずかという点に加え、消費電力・発熱が少ない点がある他、様々な用途に最適化されている点もあります。

消費電力・発熱面では、内蔵GPUは使える電力が少ないために優秀というのもありますし、CPUに付属しているため、冷却用のファンを別に用意する必要が無い点も良いです。

最適化については、GPUがグラフィック処理を行う際には、処理に応じた方式に対応・効率化されている必要があるのですが、内蔵GPUは対応している方式が多いのが基本なのが優秀です。

もう少し踏み込んでいうと、APIというプログラムの共有方式のようなものや、映像コーデック(h264、VP9、AV1など)と呼ばれる映像の圧縮方式に対してエンコーダやデコーダが搭載されていることが多いことを主に指します。ただ、ちょっとイメージが付きにくいと思いますが、例え話で軽く説明してみようと思います。

まず、グラフィックボードといえば「NVIDIA GeForce」や「AMD Radeon RX」シリーズなどのゲームに特化したGPUが特に有名です。これらはゲームにおいては内蔵GPUより何倍も高性能なのが普通です。2024年の人気モデルでのゲームベンチマークスコアで比較してみると、大体7倍~10倍レベルの差が付いたりします。

しかし、GeForceやRadeon RXはゲーム向けのGPUであるため、実はゲーム以外への最適化は十分でないことも多いです。基本スペックが内蔵GPUと比べると桁違いなので、ゲーム以外でも内蔵GPUよりは性能は基本上にはなるのですが、ゲームにおける圧倒的な差ほどでは無かったりすることも多いです。

たとえば、動画のエンコード速度で比較すると、ゲームでは7倍~10倍の差がある場合でも、2倍~3倍程度の差に留まったりします。単体GPUの方がもちろん圧倒的に高速ではありますが、費用を考えれば一考の余地があるレベルにはなっていると思います。

更に、メモリについて、速度では単体GPUのVRAMには敵いませんが、グラボのVRAMは後から変更が不可能なのに対し、メインメモリは増設が比較的容易であり、iGPUの割り当てメモリ量はそれなりに確保することができるケースもあるのは場合によってはメリットです。

たとえば、メモリ速度よりも容量が重視される処理の場合には、VRAMがわずかしか存在しないエントリーGPUよりは、多くのメモリを割り当てられた内蔵GPUの方が優位になるケースも考えられます。

他にも、別途設置するスペースが必要無いこともメリットですし、高いグラフィック性能を必要としないなら、内蔵GPUは実は優秀な選択肢です。

また、内蔵GPUの性能が近年で急激に向上している点も見逃せません。重い3Dゲームや動画編集を快適に行うのは厳しいという状況は変わっていませんが、重めのゲームもフルHDなら動作自体は可能なレベルに達していたり、動画編集もフルHD程度の軽いものなら意外と快適というレベルまで到達しています。

この内蔵GPUの飛躍的な向上により、今までは古いグラボでも最低限のグラフィック性能を備えた安価な製品は価値がありましたが、現在では需要が低くなりました。

内蔵GPUであっても、動画鑑賞などの軽い処理なら基本十分な性能があるので、ゲームや動画編集などの高度なグラフィック処理をしないのであれば困ることは意外とありません。

しかも、最近では内蔵GPUの性能が急激に向上しているため、最新の高性能な内蔵GPUなら少し重めのゲームも動作自体は可能だったりしますし、FHD程度の軽い動画編集も意外といけます。

- AppleシリコンのGPUWindowsではありませんが、2023年現在ではAppleのMacでは「Apple Mシリーズ(例:Apple M2)」というAppleシリコンと呼ばれる独自開発&自社製品で採用しているCPU(SoC)があります。このAppleシリコンにもGPUが統合されており、これが内蔵GPUとしては非常に高性能なのですが、どちらかというと単体の小型GPUを同チップ上に実装した感じで、従来の内蔵GPUとは若干異なるような感じとなっています。

- AMD APU:内蔵GPUとほぼ同義と捉えてOKAMDという大手CPUメーカー製のCPUでは、GPUを搭載したCPUを「APU」と呼んでいます。特別な呼び方を用意しているから何か違うのかなという印象も持ちますが、消費者側はただのGPUを内蔵したCPUと思っても差し支えないです。ただし、Intel製などのCPUの内蔵GPUよりも、性能がメインメモリの性能に左右されやすい傾向があるため、その点だけは留意しておいた方が良いかもしれません。

単体のGPU(グラボ) :高性能だけど、非常に高価

次に単体のGPU(グラボ)の特徴です。他パーツから独立したGPUのことを指します。

こちらは、内蔵GPUと比べると非常に高性能ですが、価格が非常に高価な上に、サイズが大きくて発熱や消費電力が多いのが主なデメリットです。

単体GPUを搭載したグラフィックボード(グラボ)やビデオカードと呼ばれるPCパーツをPCに搭載することで利用します。

内蔵GPUと比較する際には、「ディスクリートGPU(dGPU・分離GPU)」と呼ばれることも多いです。

- 処理性能が高い

- 専用のVRAM(GDDR)を搭載(システムのメインメモリよりも圧倒的に高速)

- 非常に高価

- 消費電力・発熱が多い

- 設置スペースが必要

単体のGPUは、性能の高さと強力なビデオメモリが強みのGPUです。内蔵GPUでは厳しい重い3Dゲームや動画編集にも対応することができます(もちろん製品ごとの性能差はあるけど)。

内蔵GPUと違って設置スペースや電力面でも余裕があるため、大型の冷却機構やGPU専用のビデオメモリを搭載することができ、非常に高い性能を発揮します。

「エントリークラス」と呼ばれる低グレードのグラボでも、内蔵GPUよりは格段に高性能なことが基本なくらいには性能には大きな差があります。

また、2024年現在で特に注目されているのがAI方面での活躍です。生成AIの処理には非常に多くのメモリを使うことが基本となっているため、専用のビデオメモリを大容量搭載するグラフィックボードが役に立ちます。これに対し、内蔵GPUは低速なメインメモリを割り当てられて使う形になるので、どうしても不利になります。

ただし、CPUでもAI処理用のコアやユニット(NPU)を搭載することでそのボトルネック解消や、CPU単体での処理でも使えるような設計が進められているため、今後は状況が変わってくる可能性もあります。まだまだ発展途上の技術なので、今後の展開次第ではありますが、少なくとも2024年時点では生成AIにおいてはグラフィックボードはものすごく重要で、ほぼ必須の代物となっています。

よって、新しめの単体のGPU(グラボ)を搭載しているというだけで、重いゲームには最低限対応が基本可能となりますし、その他のグラフィック処理への対応力もグッと上がります。そのこともあり、基本的にゲーミングPCやクリエイターPCと呼ばれるものは、単体のGPU(グラボ)の有無で呼び分けられていることが多いです。

しかし、単体のGPUにはデメリットとして、非常に高価な点や、消費電力や発熱も非常に多い点があるのは要注意です。

価格は、2025年3月時点での人気製品を例に見てみると、大体4万円~10万円くらいです。グラボ無しのPCと比べて、単純にこの金額が最低でも上乗せされるので、価格差は圧倒的で非常に高価になることがわかると思います。

また、発熱への対応のために冷却ファンを別途搭載する必要が出てくるので、PCが大型化しやすい点もデメリットです。

ベンチマークスコア比較(ゲーム)

ここまで、「内蔵GPUと単体GPUは性能差が大きい」ということを繰り返し触れてきましたが、具体的なイメージがつきにくいかと思うので、数値で比較してみたいと思います。

グラフィック性能は様々な用途がありますが、ベンチマークスコアが豊富で比較しやすい、「ゲーム」のベンチマークスコアを見ていきたいと思います。下記に表でざっとまとめてみたのでそちらを見ていきましょう。2025年5月時点での主要GPUが基準です。

グラボ(単体GPU)内蔵GPU(iGPU)

※特に記載が無ければデスクトップ版

| CPU名称 | スコア | 備考 |

|---|---|---|

| GeForce RTX 4090 | 2022年10月発売のハイエンドGPU | |

| GeForce RTX 5080 | 2025年1月発売のハイエンドGPU | |

| Radeon RX 9070 XT | 2025年3月発売の準ハイエンドGPU | |

| GeForce RTX 4080 | 2022年11月発売の準ハイエンドGPU | |

| GeForce RTX 5070 Ti | 2025年2月発売の準ハイエンドGPU | |

| Radeon RX 9070 | 2025年3月発売の準ハイエンドGPU | |

| GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 2024年1月発売の準ハイエンドGPU | |

| GeForce RTX 5070 | 2025年3月発売のアッパーミドルGPU | |

| GeForce RTX 4070 SUPER | 2024年1月発売のアッパーミドルGPU | |

| Radeon RX 7800 XT | 2023年9月発売のアッパーミドルGPU | |

| GeForce RTX 4070 | 2023年4月発売のアッパーミドルGPU | |

| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 2025年4月発売のミドルレンジGPU | |

| GeForce RTX 5060 | 2025年5月発売のミドルローGPU | |

| GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 2023年5月発売のミドルローGPU | |

| GeForce RTX 4060 | 2023年6月発売のエントリーGPU | |

| Radeon 8060S (Mobile) | Ryzen AI Max+ 395 等に搭載 | |

| Radeon 8050S (Mobile) | Ryzen AI Max 390 等に搭載 | |

| GeForce RTX 3060 12GB | 2021年2月発売のエントリーGPU | |

| GeForce RTX 3050 8GB | 2022年1月発売のエントリーGPU | |

| Arc 140V (Mobile) | Core Ultra 7 266V 等に搭載 | |

| Radeon 890M (Mobile) | Ryzen AI 9 HX 370 等に搭載 | |

| Arc 8コア (Mobile / Core Ultra 100H) | Core Ultra 7 155H 等に搭載 | |

| Arc 130V (Mobile) | Core Ultra 5 226V 等に搭載 | |

| Radeon 780M | Ryzen 7 8700G 等に搭載 | |

| Radeon 880M (Mobile) | Ryzen AI 9 365 等に搭載 | |

| Arc 7コア (Mobile / Core Ultra 100H) | Core Ultra 5 125H 等に搭載 | |

| Radeon 860M (Mobile) | Ryzen AI 7 350 等に搭載 | |

| Radeon 780M (Mobile) | Ryzen 7 8840U 等に搭載 | |

| Radeon 760M | Ryzen 5 8600G 等に搭載 | |

| ざっくり重めのゲームを動作できるライン(2500以上) | ||

| Intel Graphics 4コア (Core Ultra 200S) | Core Ultra 7 265K 等に搭載 | |

| Radeon 760M (Mobile) | Ryzen 5 8640U 等に搭載 | |

| Intel Graphics 3コア (Core Ultra 200S) | Core Ultra 5 235 等に搭載 | |

| Radeon 740M | Ryzen 5 8500G 等に搭載 | |

| Radeon 840M (Mobile) | Ryzen AI 5 340 等に搭載 | |

| Iris Xe 96EU (Mobile) | Core i7-1255U 等に搭載 | |

| Radeon 740M (Mobile) | Ryzen 5 8540U 等に搭載 | |

| Iris Xe 80EU (Mobile) | Core i5-1335U 等に搭載 | |

| Radeon RX Vega 8 (Mobile / Ryzen 4000~7000) | Ryzen 7 7730U 等に搭載 | |

| Radeon RX Vega 7 (Mobile / Ryzen 4000~7000) | Ryzen 5 7530U 等に搭載 | |

| Intel Graphics 2コア (Core Ultra 200S) | Core Ultra 5 225 等に搭載 | |

| Intel UHD Graphics 770 | Core i7-14700 等に搭載 | |

| Radeon Graphics 2CU (RDNA2) | Ryzen 5 7600 等に搭載 | |

内蔵GPUの性能の方が圧倒的に低い

上記の表を見ればわかるかと思いますが、単体のGPUと比較すると内蔵GPUの性能は圧倒的に低いことがわかります。

比較している単体GPUがゲーム用なので、その差が出やすいという点はありますが、ゲーム以外でもこの差が埋まることはさすがにないレベルの差があります。

内蔵GPUのトップ層でも、ミドルレンジGPUに大敗(3~4倍の差)

一口にGPUの性能といってもGPUの使い方は一つではないので、性能差を一概に語ることはできません。

ただし、恐らく一般ユーザーが高性能GPUに求める一番多い事は「ゲームを快適にプレイできる」ことです。今回はとりあえずこれを例にして実際の使用感について言及します。上記の性能比較表もゲームのベンチマークを基にしたものになります。

表にも記載した「GeForce RTX 4060」を例として、ゲームベンチマーク(3D Mark Time Spy Graphics)で少し見ていきましょう。

RTX 4060 は2023年に登場したGPUで、2025年現在ではエントリークラスの上位くらいの性能となっています。

エントリークラスとはいっても、1080p(フルHD)なら重いゲームでもそれなりに快適なプレイが可能なGPUです。これのスコアが10,600程度です。

それに対し内蔵GPUの性能を見ていきます。

表に記載した中で、2025年時点では内蔵GPUの中ではトップクラスの性能を持つ「Radeon 780M(Ryzen 7 8700G 搭載)」を例として見ていきます。

※一応「Ryzen AI Max」に搭載のGPUが格段に高い性能を持ちますが、サイズ的に大型の単体GPUをくっつけたみたいな仕様に近いので、例外としています。

「Radeon 780M」のスコアはメモリなどによって多少変わるものの、3,300~3,500程度です。「RTX 4060」と比べると3分の1くらいの性能となります。

また、単体のGPUでは高速な専用ビデオメモリ(VRAM)が付属するため、動画編集やより高い解像度のゲームでも高い性能が見込めますが、内蔵GPUでは共有メモリの帯域幅や消費電力の少なさがネックとなるため、より高負荷な処理では更に不利となることが多いです。

このように、内蔵GPUと単体GPUとではかなりの性能差があるため、重いグラフィック処理を前提とするなら単体GPUの導入が推奨されます。

ただし、内蔵GPUの性能は近年で飛躍的に向上している

内蔵GPUの性能が単体GPUに圧倒的に劣るのは事実ですが、内蔵GPUの性能は近年飛躍的に向上している点はポイントです。本当に驚愕の速度で性能が向上しています。

数年前までは「内蔵GPUで重いゲームをプレイするのは不可能」というのが一般認識でしたが、今では上位の内蔵GPUでフルHD以下であれば、やや重めのゲームも動作は普通に出来るレベルになっています。動画編集などにおいても同様です。

今までは内蔵GPUでは雰囲気を知るためにプレイするという事すら基本不可能だったのが、最新の高性能な内蔵GPUなら動作自体は可能というレベルになっているというのはかなり大きいです。

2024年現在ではそこまでの性能が得られるのは内蔵GPU中でも上位ものに限られる点は注意ですが、ライトユーザーであればもうグラボ搭載機を候補に入れる必要性は薄れてきているのもまた事実です。

また、最近では「アップスケーリング」という技術が普及してきている点も、内蔵GPUにとっては追い風です。これはざっくり言うと、元画像を低解像度で出力し、後から高解像度に調整するといった感じのものです。

たとえば、FHD(1920×1080)を表示したい場合でも、HD(1280×720)を元にすることで、実際に描写する画素数は半分以下に抑えられるのでfpsも大幅に向上することが期待できます。

この技術は高性能なグラフィックボードでも恩恵はありますが、内蔵GPUのパフォーマンスが底上げされる方が汎用性の向上率は明らかに高いので、内蔵GPUにとっては非常に追い風の技術です。

内蔵GPUで出来ること・出来ないこと

最後に、「内蔵GPUで出来ること・出来ないこと」を用途別にざっくりとまとめています。

- 動画の鑑賞

- 軽いゲーム

- 動画のエンコード(QSV / VCN)

- FHD以下の動画編集※低性能なGPUや処理内容によっては厳しい場合もあり

- 重いゲームを快適にプレイ

- 4K等の高画質な動画の編集

動画鑑賞:内蔵GPUでも快適

まずは動画鑑賞ですが、フルHDなら内蔵GPUでも基本的に快適です(古い低性能でないCPUの場合)。

ただし、4Kなどの超高画質動画の場合には古いGPUだと重い可能性があるので一応注意が必要です。

これは、2025年現在ではフルHDを超える画質の動画は、新しいコーデックで圧縮されている場合が増えてきており、古いGPUだとそのコーデックの解凍(デコード)に対応していない可能性が高くなるためです。

一応、GPUがデコードに対応していなくてもCPUで処理することは可能ですが、動画データを直接CPUに処理させるのはかなり負荷が掛かるので、性能によっては安定しないし、そうでなくても微妙という感じです。

とはいえ、2025年ではここが問題となるGPUはかなり減っており、PCでは「Ryzen の Vega は避けたい」程度の認識があればOKです。

以下、もう少し詳しく説明していますが、少し込み入った内容になるので、興味のある方だけご覧ください。

それでは改めて映像コーデックやデコードの説明に入ります。

ざっくりと説明すると、動画というのは元のままだと容量が非常に大きいため、Web上で公開するなどして観て貰うためには圧縮することが必要となります。これをエンコード(符号化 / 暗号化)と呼びます。

エンコード(圧縮)された動画はそのままでは利用することが出来ないため、実際に視聴するにはそのデータを基に視聴できる動画にする必要があります。この作業をデコード(複合化)と呼びます。そのため、動画を視聴するために重要な性能というのはこのデコードの性能になります。

このデコードですが、基本的にはCPUがこなしますが、元動画自体の容量(データサイズ)は非常に大きいため、4Kなどの超高画質動画などはCPUデコードだとかなり負荷が大きいです。最新の高性能CPUならCPUデコードだけでも4K動画を視聴することは不可能ではないですが、CPU使用率は高くなってしまい、発熱や消費電力、その他の作業に影響が出てしまうため、あまり好ましくありません。低性能なCPUでは視聴自体が厳しいです。

そんな時に有難いのがGPUによる動画の再生支援です。ブラウザやGPUが動画のコーデックに対応したデコーターを備えていれば、デコードの補助をしてくれるため、CPUの負荷が大幅に軽減してくれます。ざっくりとまとめると下記のようになっています。

| 動画のコーデックに GPUデコードが対応 | 動画のコーデックに GPUデコードが未対応 | |

|---|---|---|

| 4K等の超高画質動画 | 快適 | かなり重い(CPUデコード) 高性能CPUなら観れるけど、低性能なCPUだと厳しい |

| FHD程度の動画 | 快適 | そこそこ快適(CPUデコード) 低性能CPUだと少し重い |

FHD程度の動画ならたとえGPUの再生支援が無くても普通に観れますし、4Kでアップされた動画も画質を下げて観ることは基本可能なので、視聴自体が出来ないということは基本無いと思います。また、GPUの再生支援は非常に有難い機能ではありますが、いつでも必ず使えるというものではありません。動画視聴について環境変化にもある程度対応したいなら、少しでも新しいGPUにするというのも効果はありますが、高性能なCPUを搭載することの方が確実です。

今の有名な動画配信サイトで有名な動画コーデックはH.264やVP9となっていますが、これらのコーデックには新しめのCPUの内蔵GPUなら大体対応しているため、4Kであっても快適に視聴が可能なはずです。ただし、このコーデックは時代によって移り変わっていくものなので、将来的には動画の主要コーデックが変わってしまいGPUの再生支援を受けれなくなって重くなってしまうということも十分にあり得ます。

次に主流となっていくかもと言われているのは、ロイヤリティフリー(らしい)の「AV1」やH.265の標準後継の「H.266」とされていますが、AV1ですら最新のGPUでやっと対応してきた感じで、H266に関してはまだ全く対応されていないレベルです(2021年6月時点)。

今後主要コーデックがどうなっていくのはかわかりませんが、将来性も考えるならAV1には対応していると少しは安心できるかもしれません。

ちなみに、2025年5月時点では、ノート・デスクトップPC向けのプロセッサでAV1に対応していないのは「Ryzen搭載のVega」くらいなので、正直そこまで気にするものでもないです。

スマホやタブレットではSnapdragonの安価なモデルではまだ対応していなかったりしますが、スマホで超高画質動画を観る人は多くないと思うので、そちらも実用上は気にする必要はあまりありません。

ゲーム:重めのゲームも内蔵GPUで動かせるくらいになっている

ゲームについて、近年内蔵GPUの性能が飛躍的に向上しているので、重めのゲームでも割と動かせるようにはなってきました。

また、アップスケーリング技術(特にフレーム生成)もどんどん向上しているため、低性能なGPUでもfpsだけなら底上げすることが可能となってきているのも大きいです。

重めのゲームくらいまでなら、内蔵GPUも思ったよりもイケる時代です。

しかし、さすがに「重量級のゲームを中設定以上で快適に」といった条件では内蔵GPUではまだまだ厳しく、グラボが必須となるのでその点は注意です。

動画のエンコード:内蔵GPUでも割といける

動画などのエンコードは内蔵GPUでも割といけます(フルHD以下とかなら)。

これは、エンコードやデコードはGPUのメインのコア部分だけでなく、「エンコーダ」や「デコーダ」といった専用の演算機の影響が大きいためです。

そして、人気の単体のGPUは主にゲーム用であり、エンコーダやデコーダに特化している訳ではないので、エンコードにおいては内蔵GPUともゲームのベンチマークほどは性能に差が出ないことが多いのです。

そのため、4K動画や長時間動画など、膨大なデータ量の動画を扱う場合でない限りは、内蔵GPUで基本大丈夫です。

ちなみに、エンコードについては、GPUによるエンコード(ハードウェアエンコード)ではなく、CPUによるエンコード(ソフトウェアエンコード)を採用することが可能です。

画質も非常に安定しているので質では勝っていたりするのですが、掛かる時間がGPUと比較すると10倍以上などもザラというレベルなので(もちろん状況によるけど)、注意が必要です。

配信初心者などにありがちなミスとして、動画のエンコードをCPUに指定していたせいでカクカクになってしまうというのがあるので、一応知って置いて損はないかなと思います。

2021年6月現在、Intelの内蔵GPUによるエンコードは「QSV」。AMDの内蔵GPUによるエンコードは「VCN / VCE」というものが主流です。単体のGPUの無いPCをお使いの方でも大体のPCではどちらかは利用可能だと思います。

動画編集:重いものならやはりグラボが欲しいけど、フルHD以下なら内蔵GPUでも

動画編集については、使うソフトや処理によっても異なると思うので一概には言えませんが、フルHD以下なら基本的に内蔵GPU(CPU)でも何とかなると思います。

ただし、解像度が高い動画では書き出しやプレビュー時などの処理ではもっさり感が生まれる可能性はありますし、GPUに使われるメモリの性能が関わってくることもあるので、動画編集においても日常的に重い処理をするなら単体GPUが出来れば欲しいです。

まとめ

最後に、要点だけを箇条書きでまとめています。

- 性能は単体のGPU(グラボ)に比べると圧倒的に低い内蔵GPUの性能は基本的に、単体のGPUよりも圧倒的に低いです。内蔵GPUのトップでも、ミドルレンジの単体GPUに遠く及ばないレベルです(2025年5月時点)。重いゲームやデータ量の多い動画や画像編集を快適に行いたいのであれば、単体GPU(グラボ)はほぼ必須というのが現状です。

- 内蔵GPUの性能は近年飛躍的に向上している内蔵GPUの性能は単体GPUには圧倒的に劣りますが、性能自体は近年で飛躍的に向上しています。

少し前までは重いゲームやデータ量の多い動画・画像編集は内蔵GPUでは「不可能」と言われていたのが、「快適とまでは言えないけどできる」レベルまで向上しています。

特にゲームではアップスケーリング・フレーム生成でフレームレートの底上げもできるようになってきているので、かなり対応力は上がっています。 - 動画編集は、フルHD以下くらいなら大丈夫だけど4Kなどは厳しめCPU性能やその他のことにもよりますが、基本的に内蔵GPUでもFHD程度の画質なら問題ありません。4K等の超高画質なものとなると扱うデータ量が跳ね上がるため、内蔵GPUだと厳しいというのが一般的です。

- 性能は低いけど、汎用性は高く消費電力も少ない内蔵GPUの性能は単体GPUに比べると圧倒的に低いですが、消費電力やパーツ費用、汎用性の高さは単体のGPUよりも優位です。

また、ゲーム用のグラボと比較するなら、エンコードや映像出力などの関しての実用性は大きな差がないこともあるので、高いグラフィック性能を求めない人であれば単体GPUよりも適しているケースもあります。

記事はここまでになります。ご覧いただきありがとうございました。

ご検討ありがとうございます。

AI MAX+シリーズはFHDであれば人気のゲームがそれなりに動いてAIに利用するにあたってもメモリが動的に割り当てられて外部GPU利用でボトルネックになるGPUメモリ容量で優位な面白いプロダクトだと思っています。

ご指摘の通りまだ高価でリリースされるらしいデスクトップ用(FP11ソケット)もまだ出ていないのですがまとめの”(内蔵GPUの)性能は単体のGPU(グラボ)に比べると圧倒的に低い”の認識が変わるかもしれないので内蔵GPUについて追いかけておられる記事で言及いただきたいなと思いコメントさせていただきました。

引き続き内蔵GPU観点で継続的にウォッチされている記事として拝読させていただきます。

確かに、AIなどの新しい用途が増えてVRAM容量の重要度が増しているにも関わらず、単体GPUでは最新モデルでもエントリー~ミドル下位では未だに8GB VRAMが採用され続けている中で、

8GBを大きく超えるメモリを扱えるのはベンチマークスコア以上の価値があるかもしれませんね。

私事ですが、最近「Core Ultra 9 285H」を使う機会があり、最大18GBまで動的にVRAMが割り当てられる設定となっていました。それを見た際に、もう少し性能が高ければ実用性はかなり高そうだなと感じたのを思い出しました。

価格がもう少し下がれば最新のエントリーGPUまでも食われる可能性も十分あるかもしれませんね。

継続的に更新していこうと思いますので、また何かあればご意見くださると助かります。

内蔵GPUについて調べていてたどり着きました。

時期に合わせて記事をブラッシュアップされているようですが

2025年2月頃から採用機が発売されているRyzen Al Max+ 300シリーズのGPU性能がかなり高いと聞いて気になっています。

外部GPUとの比較を追加いただけると参考になります。

はじめまして。

追記:色々と批判的な内容を書いてしまいましたが、参考情報としてはあって悪いものでもないので、ベンチマークリストには掲載し、その後の文で例外とすることを追記しました。

以下、一応参考情報として最初の内容をほぼそのまま残しておきますが、性能比較が見たいなら記事の該当部分だけ見ていただければ大丈夫です。

—–以下はじめの内容—–

Ryzen AI Max 300(Strix Halo)についてはこちらも扱いを少し迷っているところですが、とりあえずは例外製品として載せない方針にしています。

現在一般販売されている385以降のモデルでの評価になりますが、理由は主に下記の2点です。

・ダイが非常に大型(単体チップというよりは大型のGPU/NPUを併設した感じ)

・価格がものすごく高価

【ダイが非常に大型】

端的に言うと、Ryzen AI Max(385~)は大型のGPUとNPUを統合しているため非常に大型化しており、普通のSoCというよりは、単体GPU/NPUを同チップ上に統合したものと表現した方が近いと思うためです。

具体的には、Ryzen AI Max(385~)では、合計ダイサイズは約439㎟です(CPUダイが約70.6㎟*2, IO/GPUダイが約308㎟)。

他のチップと比較すると、Strix Point(Ryzen AI 9 HX 370 等)では~233㎟、Hawk Point(Ryzen 7 8840U等)では~178㎟ 程度となっています。

IO/GPUダイのみで一般的なチップを大きく上回るサイズとなっており、Ryzen AI Maxが規格外の大きさであることがわかります。

そのため、Ryzen AI Maxに統合されるGPU「Radeon 8050S/8060S」などは統合GPUであり、従来の統合GPUを遥かに上回る性能を持ちますが、一般的な他チップと同列に扱うのは不公平感が大きいのでとりあえず別枠かなと思っています。

また、性能が高いだけに高負荷時の消費電力も非常に大きく、こちらも他の一般的なチップと比べると高い点も理由の一つです。

【価格が非常に高価】

価格も理由です。Ryzen AI Max 390以降搭載のノートPCは価格、現在30万円台後半~程度です。

ノートPCと比べると製造コストが小さいミニPCですら20万円中盤~となっており、外部GPU無しのモバイルチップ搭載機とは思えない高額さです。

正直、電力面を重視した高品質なゲーミングノートを検討した方がコスパが良く、一般向け製品とは言い難い立ち位置です。

性能比較の表で、Ryzen 7 7840Uの行は、radeon 740mのtypoな気がします。

1. …gt1030もそうだけど、単体gpuのエントリークラスから、igpuと同程度なものが消えつつある、ぐらいの書き方の方が良いかもしれません。

2. igpuについて、lm studio等を見てると、igpu割り当てメモリ以上のメモリでgpuに計算させているようです。つまり、小容量メモリの単体gpuより、igpuに機にメインメモリを増やした方が良い場合も出てきそうです。

コメントありがとうございます。参考になります。

「Ryzen 7 7840U」の内蔵GPUは「Radeon 780M」なので、特に間違っていないと思います。もしかしたら、デスクトップ向けとノートPC向けでスコアを分けているので、そこで混乱させてしまったかもしれません(確認はしましたが、見ている箇所が違ったり、こちらの勘違いであれば再度ご指摘いただけると非常に助かります)。

1. エントリークラスの単体GPUと内蔵GPUの記述について

確かにまだ古いPCをお使いの方にとっては多少の需要があるため、不要は言い過ぎたかもしれないですね…。少し記述を変更しました。

2. iGPUの割り当てメモリについて

iGPUの共有メインメモリ(CPU用)は、単体GPUのVRAMよりも基本的に圧倒的に低速なので単純比較は難しいですが、

たとえば、メモリ速度よりも容量が重要な処理の場合には、2GB~6GBなどの単体GPUを利用するよりも、8GB以上のメモリを割り当てられたiGPUの方が快適なケースもあるということでしょうか。

確かにそのケースが出てくる可能性はあると思います。記述を追加させて貰いました。

私の古いガレリア(cpu ci7 4790 GPU GTX1050 メモり16G )では 「RED DEAD REDEMPTION 2」はゲームのグラフィック設定を最低にしてやっと少し動く程度の性能ですが、RYZEN7 5800Hの安いミニPC(メモリ16G)では内臓グラフィックにも拘わらずぬるぬる動きます。

GTX1050はグラフィックメモリが2Gしかないからで、Ryzen7 5800Hはマザボのメモリを使って8G程度のグラフィックメモリを利用して、メモリ不足にならないようです。

比較する二つで世代がかなり違うので、他の部分での影響もあるかもしれませんが、興味深い結果ですね。

基本的にグラボのメモリ(GDDR)の方がシステムのメインメモリよりも圧倒的に高速なので、内蔵グラフィックのメモリ容量で多少の優位があったとしても差を埋めるのは難しいのですが、

GTX 1050は古くてメモリ性能も高くありませんし、内蔵グラフィックはメモリは大体最大で2GBまでの割当てなどが多いように思いますが、Ryzen 7 5800H(Radeon RX Vega 8)も仕様上は確かに8GBまで利用が可能なので、最大限活用すれば実用性能が逆転する可能性もあるかもしれませんね。

返信ありがとうございます。

RUST等のゲームも頻繁に遊んでいますが、ゲームの起動も速く、高設定にしても破綻しないグラフィック性能で、最近手に入れた5800Hの性能に驚いています。

私の書き込みで本当に伝えたかったことは、最近購入したミニPCは、10年近く前のデスクトップをはるかに上回る性能なのですが、この物価高騰の現状なのに、当時のガレリアの半額以下の値段で手に入ったという技術の進歩への驚きと感謝です。

年金とパート収入の身で、寿命を迎えるまでそれなりに楽しく生活したいということを考えると、資産が減るのは抑えたい日々。

なので、最近のパーツの高騰でPCいじりも楽しみにくくなっていましたが、こういう廉価でもそれなりに楽しめる製品があるとほんとに助かります。まあ、CHUWI製品ですけどね。

この10年で我が家の4台の大型画面テレビも、バナソニックが1台ありますが、ハイセンス2台、TCL1台と、あちらの国に家庭を乗っ取られてきましたよ。

あっ、最近買った洗濯機も…(笑)

失礼いたしました。

こんにちは。

重くないゲームをプレイするためのノートパソコンを探していて、Bing検索からこちらのページにたどり着きました。

CPU内蔵GPUにフォーカスしたページとのことで、消費電力と騒音の大きくないパソコンを探しているので、参考になります。

ただひとつ気になったのですが、iGPUとしては現状最高峰とも言える Intel Iris Xe Graphics について記載されていますが、dGPUとして NVIDIA GeForce GTX 1060 や NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER からしか記載されていません。また、iGPU側は Iris Xe などを「モバイル向け」としていますが、dGPU側は「デスクトップ向け」しか記載されていません。

モバイル向けGPUとしては、この間を埋めるようなスコアになるたくさんの製品があるはずです。残念ですが、ノートパソコンを検討している私のような向きには、iGPUかdGPUかという選択の上では、あまり参考にならないように思いました。

ロークラス前後でも、GeForce GT 1030 や、1030リリースまで長らく発売されていた GeForce GT 730 があります。そもそもデスクトップ向け Intel Core i シリーズのiGPUでは、Intel UHD Graphics 750 が最高ではないかと思いますし、それならば GT 1030 のほうがそれでもまだ高性能な場面もあるように思いますので、dGPUの意味もあるように思います。

なにより、GTX 1060 や GTX 1660 SUPER と UHD 750 や GT 1030 の間を埋める、GTX 1050 や GTX 1050 Ti、GTX 1650がありますし、これらは GT 1030 よりも搭載製品が多く出ているようなので、GTX 1650 は載せる意味があるのではと思います。

また、iGPU側に Iris Xe を載せるのであれば、モバイル向けdGPUとしての GTX 1050Ti(Max-Qも) や GTX 1650(Max-Qも)、GTX 1650 Ti(Max-Qも) はいまでも搭載PCが発売されていますし、なにより GeForce MX450 や MX350、MX330といったモバイル向けのみのラインナップもあります。

iGPU である Iris Xe との比較であれば、MX350、MX450、GTX 1050Tiあたりは、GTX 1660シリーズよりも性能が近いので、比較の意味がやりあると思います。

残念ですが、GTX 1650シリーズやMXシリーズが欠けている現在のリストでは、iGPUとdGPUの性能差を意図的に強調し、dGPUがいかに性能が低いかということをいたずらに強調しているように思いました。

モバイル向けに限っても、GTX 1650 や MX450 を搭載したノートパソコンが少なくない数リリースされているので、これらをあえて排除する必要性はないように思います。

こんにちは。確かに仰っている点は一部はその通りだと思います。特にモバイル版のGTX 1650など採用率も高いので入れるべきだと思いました。

この記事は元々デスクトップ向けにと作ったものなので、その辺りへの対応が疎かになっていました。ご指摘頂き感謝します。コメント返信後に追加いたします。

その他の点には賛同しかねる部分があります。間を埋めるGPUがたくさんあるとのことですが、それらはほとんどが古いGPUか機能的に何らかの欠点があるものになっていると思います。

載せているGPU群はある程度コスパと実用性を兼ね備えたものを選定しています。購入を勧めている訳ではないとはいえ、需要のある(あった)GPUに絞って載せた方がPCを選ぶ際の参考になりやすいと思い、そうしています。

質問者様は特にGT1030やGeForce MX 450に凄く価値を見出しているように感じますが、これらはNVENCに対応しておらず、クリエイター用途では割と致命的な欠点となるため私の中では選択肢外です。

また、MX 450についても搭載したノートパソコンが少なくないと仰っていますが、本当ですか?

GT1030やMXシリーズ等は上記の問題があり、クリエイター向けとは言い切れない部分があるため標準搭載したPCは少ない傾向があるはずです。特に今では内蔵GPUの性能が格段上がっており、対応範囲が広くなってきていることもあり、汎用性の点でもバッテリー消費の点でもコスパの面でも内蔵GPUを選ぶ方がまだ良いと思います。

ゲーム向けとして考えるなら無くはないですが、それならGTX 1650等を選んだ方がコスパは明らかに良いと思います。

また、仮にGTX 1650 Max-Qのような実質的に価値のあるモバイル向けdGPUの中では低性能なGPUでも、内蔵GPUと比べると性能は圧倒的に高いですし専用のビデオメモリがある点も優位です。

意図していないとはいえdGPUの優位性をより強調するような表になっていた点は申し訳ないとは思いますが、dGPUの方が性能的に圧倒的優位という事実は変わらないと思います。

最後の方のiGPUとdGPUがごっちゃになっていますが、iGPUの性能がいかに低いかを強調しているというのは心外です。iGPUの有用性についても触れていますし、iGPUはダメ!という趣旨の記事にはなっていないはずです。